-

レポート

東京都足立区|ハイブリッド型認知症検診による住民ニーズの充足 ~「個別」と「集団」を選択できる新たな検診モデルとは~

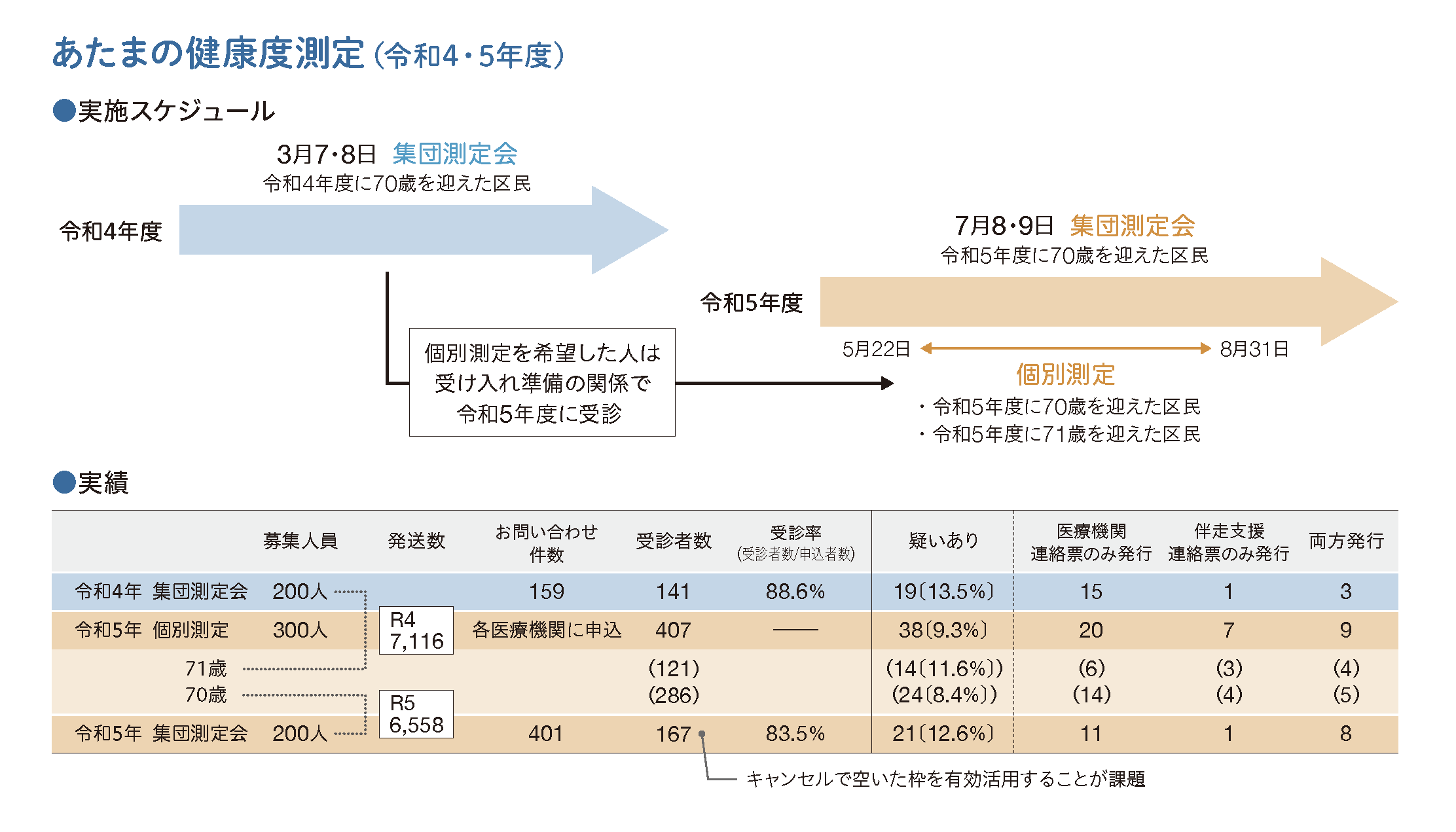

取材:2024年1月17日 足立区役所/足立区医師会館

東京区部の北東部に位置し、埼玉県と接する足立区は、23区で4番目に人口が多い地域(約69万人)であり1)、高齢者数は169,434 人、高齢化率は24.51%となっています2)。 同区では、認知症の早期発見・早期支援の促進と、認知症、介護および社会資源に関する正しい知識の普及啓発を目的に、令和4年度より70歳の区民を対象に「あたまの健康度測定」(認知症検診事業)を実施しています。 足立区独自のポイントとして、集団測定会と個別測定の選択制にしたことで、より受診がしやすくなり、令和4・5年度で計700人以上の区民が認知症検診を受けました。 集団測定会では、区民に気軽に検診を受けてもらえるようデジタルツール のうKNOW®※を活用しています。

1)総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和5年1月1日現在)

2)足立区 令和5年度「あだちの介護保険」

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

あたまの健康度測定 事業スキーム(令和5年度)

- 70歳を迎えた区民に「あたまの健康度測定」の案内を送付する。

- 案内に同封の「知って安心認知症」リーフレット裏表紙にある「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」でセルフチェックをしてもらう。

- チェックリストの合計点数が20点以上の人、もしくは20点未満でももの忘れが気になる人に、希望制で「あたまの健康度測定」を受けてもらう。

- 「個別測定」と「集団測定会」のどちらかを選んでもらう。

- 検診では医療的ニーズ、福祉的ニーズを確認し、必要に応じて医療機関への相談、「伴走型支援制度」や地域包括支援センターによるフォローにつなげる。

足立区認知症検診事業 経緯とポイント

令和元年より構想開始

足立区では令和元年より認知症検診の構想はあったものの、具体化せずに延び延びになっていました。令和3年度以降、認知症検診事業を実施している文京区への視察等を行い、検診の構想を具体化させて、ハイブリッド検診にいきつきました。

東京都の「認知症検診推進事業」を活用

チェックリストなどを活用した認知症に関する正しい知識の普及啓発や、早期診断に向けた認知機能検査の推進に対して事業費用を補助する「認知症検診推進事業」の活用を決めました。

認知症検診事業を医師会に一括委託

足立区から医師会に一括委託し、医師会から東京都訪問看護ステーション協会等に再委託する契約形態としました。これにより、たとえば伴走支援制度における医療機関と訪問看護ステーションとの連携強化を図りました。

足立区独自の方式として、「集団測定会」と「個別測定」との選択制を導入

自宅近くの医療機関で受診でき、日時の選択の幅も広く、プライバシー性の高い「個別測定」と、気軽に受けられる「集団測定会」のどちらかを選べる形式にすることで、より受診しやすくなるように配慮しました。

検診スキームのその他のポイント

- 対象を70歳に設定

70歳以降に認知症の推定有病率が急上昇することから、早期発見・早期対応・予防を目的に、対象を70歳の区民としました。

足立区は他区に比べ高齢者人口が多いため、受け入れのキャパシティとの兼ね合いも考慮し対象を絞りました。 - 「あたまの健康度測定」の事業名称で実施

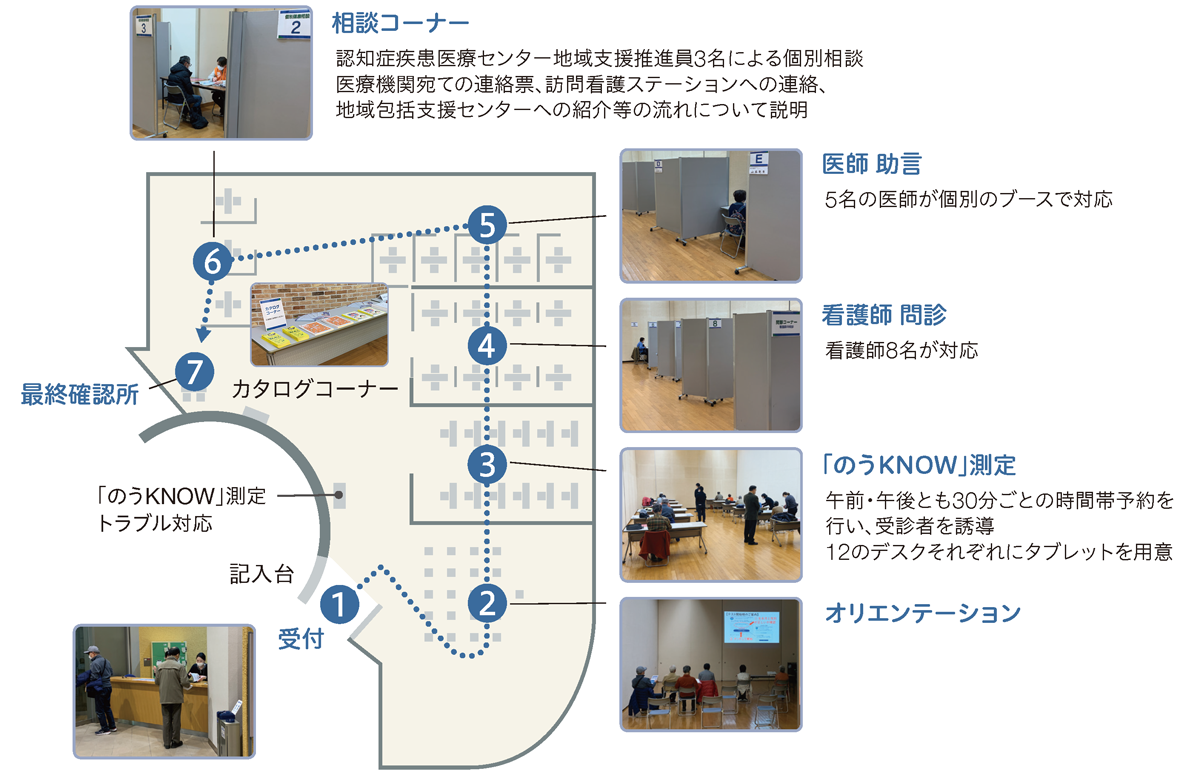

受診の心理的ハードルを下げるため、「認知症」「検診」といった表現はあえて避け、「あたまの健康度測定」「個別/集団測定会」といった名称で実施することにしました。 - 集団測定会に「のうKNOW」を導入(二次元コードも配布)

集団測定会を気軽に受けてもらうため、ゲーム感覚で脳の 健康度をチェックできる「のうKNOW」を採用しました。

また、集団測定会(令和5年度)の決定通知書に「のうKNOW」の二次元コード付き案内チラシを同封し、検診前後に自宅等でもチェックを行えるようにしました。決定通知者のうち「のうKNOW」実施者は78名(39%)でした。 - 医療的ニーズ/福祉的ニーズの確認・支援

検診では医療に関するニーズ(認知症やもの忘れの状況、身体的健康状態等)だけでなく、福祉に関するニーズも確認し、検診後支援につなげます。 - 「伴走支援制度」の活用

医師が必要と判断した場合は、受診者に足立区の「伴走支援制度」の利用を勧め、区指定看護師による電話/家庭訪問での寄り添い支援につなげます(最長6カ月)。

医師たちの認識・想い

実績と課題を踏まえ、早期発見・早期対応をさらに促進

認知症専門医としての通常診療に加え、足立区医師会の役員として、行政との連携のもとさまざまな活動に取り組んでいる久松正美先生と橋爪敏彦先生。今回の認知症検診事業の実施においても主導的な役割を担ったお二人に、事業の意義、課題、今後への期待を伺いました。

24年間続けている「もの忘れ相談」と認知症検診事業との機能分担

足立区の地域包括支援センターでは平成21年より、医師会の協力のもと、認知症やもの忘れに不安を持つ人やその家族の相談に医師がのる「もの忘れ相談」を行っています。現在、区内25カ所の地域包括支援センターでそれぞれ年4回(計100回)実施。約400件の相談に対応可能な体制を整えています。

久松 正美先生

最初に区から認知症検診事業の構想を聞いた時は、内容も実績も濃い「もの忘れ相談」があるのに、屋上屋を架すようなものではないかと疑問も感じました。しかし、医師会の認知症担当として検診事業の準備を進めるなかで認識が変わっていきました。一つには、対象を70歳に定めているところがポイントです。「もの忘れ相談」を利用される方は概ね70代後半から80歳前後で、すでに認知症であったり、家族がどこに相談していいのか困って来られるケースが中心です。それに比べて認知症検診事業は対象の年齢が若いので、認知症の早期発見・早期対応あるいは予防という面でより効果が期待できるのではないかと思いました。

もう一つ感じたのは、認知症の周知・啓発という意味での実施の意義です。たとえば、認知症検診事業のポスターなどを見た子どもたちが、自分のおじいちゃん・おばあちゃんは大丈夫だろうかと気にかけ、孫の心配を知った祖父母がそれならばと受診する───そのような、家族教育も含めた啓発効果が得られるのではないかと期待しています。

「伴走支援制度」につなぐ意義と課題

橋爪 敏彦先生

本人がもの忘れを訴えるものの、明らかな異常が認められない場合、「半年ほどたったらまた来てください」と間隔を置くのが医療機関の一般的な対応か と思います。ただ、その間に異常が顕在化し、半年後、専門医療機関である当院を受診した時点ではすでに認知症を発症していたというケースをしばしば経験します。そうした実情を考えると、半年間のスパンで経過をみる伴走支援制度は、看護師がご本人とご家族の不安に寄り添うことに加え、早期発見・早期対応や予防という面でも大きな意味があるのではないでしょうか。一次予防と二次予防の間の部分を充実させる取り組みだと私は捉えています。

令和4・5年度の認知症検診では、伴走支援制度の利用数がそれほど伸びず、利用があっても支援期間が2~3カ月にとどまるケースがみられました。来年度は、伴走支援制度のさらなる周知に努め、より有効に活用していただくことが一つの課題だと思います。

認知症になってもあきらめない社会へ

久松 正美先生

認知症検診を受診した何百人かの人がメリットを得るだけではなく、検診事業が一つのきっかけとなり、自分や自分の家族のもの忘れが少し気になったときに気軽に相談に行けるルートが整えられていくことを願っています。

ごく早期の段階で認知症に気がつけば、進行を緩やかに抑えられますし、周囲の人が落ち着いて対応する余裕も持てます。家族が認知症の正しい知識を学ぶ時間もできるでしょう。それにより“認知症になったからもうあきらめる”ということはなくなるのではないでしょうか。

集団測定会だけでは受診に至らないケースも個別測定でカバー

集団測定会のみの実施では「ものわすれが気になるけれど、その日は都合がつかないから、まあ受けなくてもいいか」で終わってしまっていたかもしれないケースも、集団・個別の2つの検診 パターンを準備することで、ある程度カバーできたのではないかと感じています。

集団測定会のみの実施では「ものわすれが気になるけれど、その日は都合がつかないから、まあ受けなくてもいいか」で終わってしまっていたかもしれないケースも、集団・個別の2つの検診 パターンを準備することで、ある程度カバーできたのではないかと感じています。

私が電話を受けたケースでは、「自分の弟のところに検診の案内が届いたが、弟は大勢の集団 の中に入ると緊張してしまうので集団測定会には行きたがらない。個別測定もあるようなので、 良い機会だから勧めてみようと思うがどうだろう」というご相談がありました。私からその方に 「お近くの医療機関で受けられるのでいいと思いますよ。ぜひ一つのきっかけとして個別測定を 利用してください」とお話しし、背中を押してさしあげることができました。

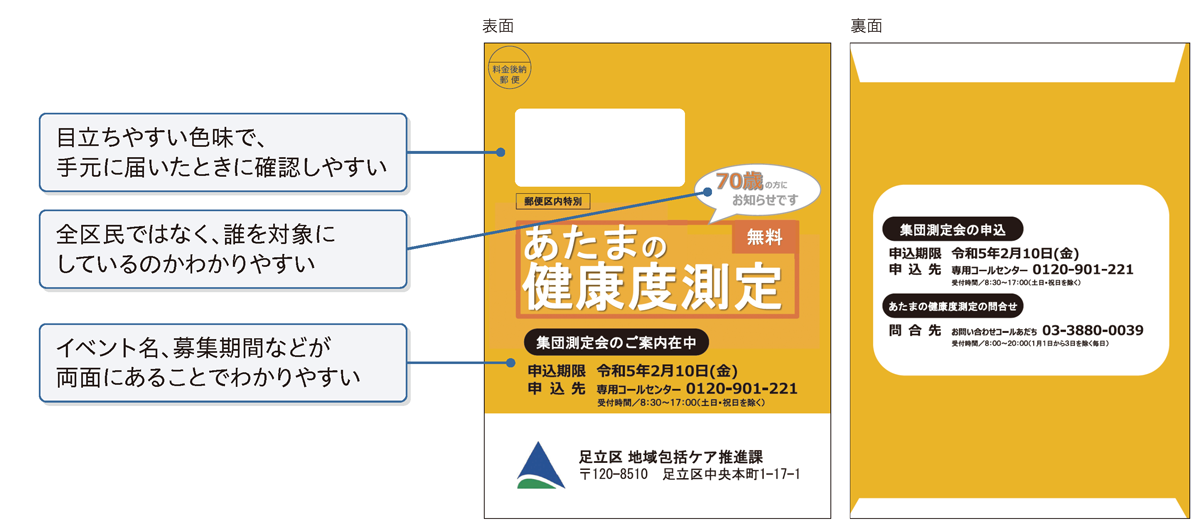

あたまの健康度測定案内状における工夫(令和5年度)

あたまの健康度測定 集団測定会当日の体制(令和5年度)

(会場:シアター1010 11階ギャラリー)

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。