-

レポート

東京都八王子市|図書館を「認知症と共生する社会」の拠点に ~ 図書館という開かれた「場」と情報提供の「機能」を生かし、3つの取り組みを展開 ~

取材:2023年 9月14・19日 八王子市中央図書館

9月14日 高齢者あんしん相談センター追分

9月19日 DAYS BLG!はちおうじ

地域における図書館の機能を再発見。

だれもが暮らしやすいまちづくりの拠点としての活動を紹介します。

図書館で市民の意識が変わる:もの忘れ相談会 in 中央図書館

生活の場で相談を受け、活動の場につなげる

八王子市の高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)追分では、2021年10月より月に1回、八王子市中央図書館にて認知症専門医とともにもの忘れ相談会を実施しています。

図書館での相談会では、もの忘れが気になり不安だけど、病院に行くまでではない、敷居が高く行きたくないと思っている住民からの相談が多数を占めています。

また、病院ではない、だれにでも開かれた公共の場である図書館で開催することによって、「受け入れがたい認知症についても相談に行きやすい」「気軽に専門医に相談できる」と本人・家族から好評を得ています。

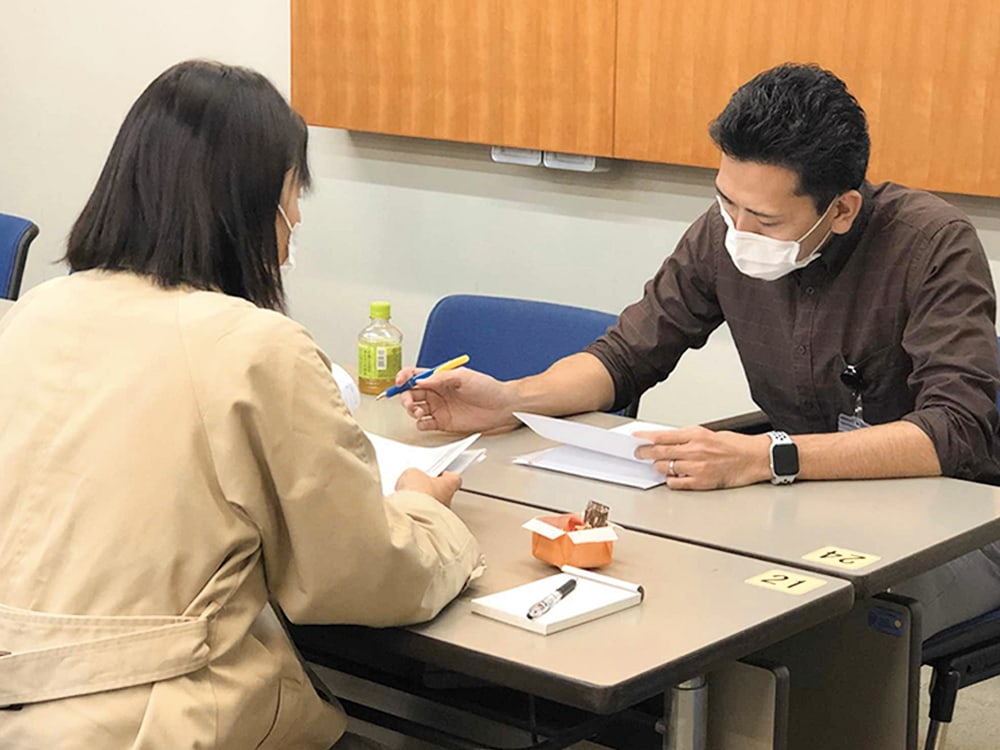

一人30~45分の枠で専門医との相談を個別に行い、その後、その方の状況に合わせて、社会参加の場の紹介や情報提供などを認知症地域支援推進員から紹介する場にもなっています。

担当医の立場から

専門医が市民の生活の場に出向き、より早期の相談に対応

市民の生活の場である図書館に病院の専門医が出向くことで、みなさんがそれほど緊張することなく相談ができるという点がこの取り組みの大きなメリットだと思います。病院も“もの忘れ外来”などの呼称を用いることで、以前よりは早期の方が受診されるようになりましたが、それでも図書館での相談会に比べれば進行している方が多いという印象です。

MCI (軽度認知障害)や健康な時期から相談に応じ、日常生活で何を心がけるべきかといった情報を提供する活動は非常に重要であり、私たちもさらに力を入れたいと思っているところです。その一つの有効な手段が、図書館でのもの忘れ相談といえるでしょう。

八重樫 穂高先生

医療法人社団永生会 永生病院 精神科医長

精神保健指定医 精神科専門医 認知症臨床専門医

認知症サポート医 初代もの忘れ相談会担当医

図書館が当事者の視点で変わる:はちおうじDFC図書館部

認知症の人たちと館内を練り歩き「だれもが、いつまでも使いやすい図書館」を目指す

“認知症の一番の専門家”である本人の視点を学び、皆で考えた改善案の多くはすぐに実行され、図書館を利用する市民からも「表示がわかりやすくなった」と好評です。

「認知症になっても今まで通り図書館を利用し続けたい」

はちおうじDFC※図書館部による“練り歩き”は、認知症になる前から本が大好きで図書館を利用していた本人たちの、「認知症になっても今まで通り一人で図書館を利用し続けたい」「多くの本の中から自分で好きな本を見つけたい」という思いから始まった活動です。

本人たちの希望に十分に応えるためには、ともに歩いて考えることが必要。そうした発想から、認知症の人らが通うデイサービス「DAYS BLG!はちおうじ」のメンバー、教育委員会の図書館課の職員、関係機関のスタッフらが「はちおうじDFC図書館部」として図書館内の練り歩きを始めました。トイレや本棚の表示、案内板、貸出や返却方法、掲示板などについて、本人から気になる点を聞きながら意見を出し合っています。

「自分たちの意見で図書館が変わっていく」

図書館側は、その場で出た意見に沿って、変更が可能な点の改善を即座に行い、再びはちおうじDFC図書館部メンバーで練り歩き、変更箇所の検証会を行っています。

本人たちは、自分の意見によって図書館が変わっていくことに驚きながらも、「みんなが利用しやすいように変わってきている」と喜びを感じ、「図書館が車椅子や障害がある人などだれもが利用しやすいようになってほしい」と意欲的に活動を続けています。

※DFC:Dementia-Friendly Community

中央図書館の改善例

練り歩きで共有した意見の中から、できることはすぐに対応しています。

- 「トイレは2F? 矢印と文字の意味がわからない?」

「エントランスに出て左という矢印が上に向かうよう に見えてしまう」という声をもとに、「ピクトグラムを添 えて視覚的に一目でわかるようなデザインに変更」し 改善。

- 「表示が多い! よくわからない」

「案内板や掲示板が雑多に掲示されていて、埋もれが ち」という声をもとに、「目に入る場所に整理して掲 示」することで改善。

常にメンバー(認知症当事者)が活動の中

守谷 卓也さん

守谷 卓也さん

株式会社ウインドミル DAYS BLG! はちおうじ 代表取締役

今、多くの方々の力を借りてさまざまな活動を行っていますが、どんな活動であっても、必ず中心にメンバーさんがいるというところが重要です。そういう関係性があるから一緒にできているのかなと思います。みなさん「メンバーさんといると本当に楽しい」と言ってくださるので、それはすごくうれしいですね。

様々な分野の資料が揃う図書館の強みと人のつながりを生かして

太田 幸彦さん

太田 幸彦さん

八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部 図書館課 課長補佐兼主査

文部科学省は“課題解決型の図書館”と銘打ち、図書館が身近な情報拠点として地域の課題の解決を支援するという方向性を以前から示しています。どの分野であっても豊富な資料を所蔵することが図書館の強みであり、市が何かしらの施策推進のPRを行う際には、所管課の職員と連携をとり、協力して展示等を行うことができます。そうしたなか、認知症に関しては図書館の関与が弱い部分がありました。しかし、幸齢者サロンの開催やはちおうじDFC図書館部の活動を通じて、福祉の専門職やBLGの方々と親交を深めながら、貴重な意見やアドバイスをいただいています。そのようなつながりができたことで、これまでにない新しい展開を図る下地が整ってきました。

図書館で市民の意識が変わる:幸齢者サロン in 中央図書館

図書館カフェで認知症の人と語り合う

コーヒーを飲みながら、なつかしい駄菓子を口にし、認知症の本人たちと認知症についてオープンに語り合う─。飲食禁止・私語禁止を原則とする公立図書館が多いなか、八王子市中央図書館では“タブー”に縛られないユニークな催しが定期的に開催されています。以下に紹介するのは、2023年9月14日の第6回幸齢者サロンの模様です。新しい気づきあり、笑いありのサロンに参加した市民からは、「認知症に対する考えが変わった」といった声が聞かれました。

たまたま図書館に来ていた市民も気軽に参加

「(認知症になると生活の)不安はつきもんです。でもひとつひとつ自分でやって解決して、自信を持っていけば、まあ治るとはいいませんけれど慣れるというかね、こうしてやるもんだというのがちょっとずつ頭の中に染み込んでいきます。何でもかんでもできないから簡単にこうしてやれとかしてしまうと、だんだんひどくなりそうな気がするんですよ」認知症の本人の話にサロンの参加者が耳を傾けます。この日の幸齢者サロンでは、認知症の人らが通うデイサービス「DAYS BLG!はちおうじ」(以下BLG)のメンバー3人と、BLG八王子代表の守谷卓也さんによるトークセッションのほか、図書館司書によるお勧めの本の紹介、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)看護師による健康相談が行われました。

サロン会場となった中央図書館の会議室に集まった市民は32人。市の広報誌や図書館等に置かれたチラシでサロンの開催を知り事前に参加を決めていた人、当日ポスティングされた地域情報誌を見て参加を思い立った人、たまたま図書館にいて館内掲示でサロンに興味を持った人など、参加の経緯はさまざまです。「高齢者のコウの字が幸せになっているのって素敵だね」と来館者が運営スタッフに声をかけるなど、和気あいあいとした雰囲気が漂います。

2018年、当時の八王子市教育委員会の図書館部長が、 八王子市が設置した常設の認知症カフェ「認知症家族サ ロン八王子ケアラーズカフェ(以下、ケアラーズカフェわ たぼうし)」を運営する中村真理さんに「何かコラボ企画 ができないでしょうか」と声をかけたのが幸齢者サロン の始まりでした。

中村 真理さん

中村 真理さん

八王子市高齢者あんしん相談センター子安 (地域包括支援センター) センター長 統括 主任介護支援専門員・社会福祉士

当初、図書館では私たちはアウェイな存在で、図書館を利用する方々からも“静かに本を読む場所で何をやっているんだ”といった無言の圧を感じていました。でもしだいに空気が変わってきています。今回(第6回)のサロンでは、開始30分前にはどんどん席が埋まり、すでにサロンが始まっているかのように各テーブルで参加者同士が談笑していました。BLGのメンバーさんのお話のあとの休憩時間には、参加者が自分の家族や自分自身のことについて熱心にメンバーさんに相談していました。メンバーさんにとっても図書館が馴染みの場所になってきて、市民の方々と一緒にいて違和感がない、そういう感覚がありましたね。

幸齢者サロンの様子

認知症のある本人、家族、住民、

多職種の専門職が認知症をオープンにして話ができ、

認知症について知りたい情報が得られます。

深くうなずいたり、ときに和やかに笑う参加者たち。

BLGのメンバーが運営する駄菓子屋さんも開店。

もの忘れ相談会を運営して

「認知症になっても大丈夫だ」と思える八王子に

八王子市高齢者あんしん相談センター追分 (八王子市地域包括支援センター追分) 認知症地域支援推進員 社会福祉士 精神保健福祉士 介護支援専門員

本人、家族、支援者のだれもが気軽に相談に来られる場

もの忘れ相談会を図書館でやりたいと思ったきっかけは、もっと認知症の初期の段階の方と出会いたかったからです。早期の相談・対応が重要であるものの、私たち高齢者あんしん相談センターに相談に来てくださるときには、認知症が進行され行動心理症状が顕著となっていることから、ご本人とご家族の関係が悪くなっていたり、地域の中でも「困った人」、「迷惑な人」と思われていることも多い状況です。

図書館は地域の情報拠点であり、自分や家族が「認知症かもしれない」と思ったときに認知症について調べに来られる方が多くみられます。また、認知症があるなしに関わらず幼少の頃から住民の方の日常生活の中にある敷居の低い施設でもあります。このような場を活用して、専門医とともに、もの忘れについて相談を受けることに意味があると考えました。

もの忘れ相談会の特徴は、ご本人、ご家族、支援者のだれもが気軽に相談に来ていただけることです。昨年度の結果としては、ご本人およびご本人とご家族の相談が約8割でしたが、ケアマネさんや若者サポートステーションのスタッフの方からもご相談をいただくことがありました。

認知症へのイメージを払拭し、早期受診、安心感のある生活、社会参加につなげる

相談会での私の役割は、受診が必要であると先生が判断された方へ、病院の情報提供や予約などを行い、認知症の症状が進行する前に医療等へつなげるお手伝いをさせていただいています。専門医の先生方がとても丁寧にお話を聴かれ、穏やかに今後についてもお話をしてくださるので、「認知症」や「精神科」へのイメージが払拭され、ご本人やご家族も、認知症というものを受入れ、受診に前向きになったり、その後の生活を安心して暮らされている方が多いと感じています。

また、社会的孤立や空白の期間の解消のために、ポールウォーキングや認知症カフェ、チームオレンジの活動など、社会参加の場の紹介や情報提供などを行っています。家にこもりがちだった方が相談会にお見えになり、実は数年前まで都心で飲食店をされていて、その経験を活かしたいと思われていることを教えていただき、今はこども食堂で活躍されている方もいらっしゃいます。

生きがいをもって楽しく、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためにも、早期の段階でつながった方々にそれぞれの経験や好きなことに合った活動の場をいかに見つけられるかが私の課題です。そのためには、もっとこの地域のことを知らなければいけないと感じています。

永生病院の八重樫先生のご協力を得てはじめた相談会ですが、今年度は他の初期集中支援チーム等の恩方病院、数井クリニック、高尾厚生診療所の先生方のご協力にて、行っています。

今後はさらにもの忘れ相談会を広く周知し、だれもが気軽に相談会を活用していただくことで、認知症への差別や偏見、誤解もなくなり、「認知症になっても大丈夫だ」と思える地域、八王子にしていきたいと考えています。

もの忘れ相談会の意義と効果(一部)

- 病院受診や地域包括支援センターの相談には抵抗がある住民やその前段階の住民が、図書館という公共の場であることから、気軽に来所ができるとともにプライバシーが保たれているため安心して相談ができる場となっている。

- 本人による来所が最も多く、本人自身がもの忘れ等の症状を受入れ認知症の正しい理解につながるため、受診までの空白の期間を短縮できる。また、本人が必要以上に認知症になることをおそれず、認知症に対する偏見・差別を緩和する効果がある。

- 相談会利用後、地域とつながり社会参加の場を得ることで、第二の空白の期間の解消や社会的孤立を防ぐことができる。

- 認知症の症状が進行する前に医療等につながることで、認知症の長期入院患者を減らす役割も期待できる。

- もの忘れ相談会のちらしを町会の掲示板やコンビニ、郵便局、銀行、ドラッグストア、花屋、飲食店、図書館、市役所等に掲示をすることで、住民等への周知や普及啓発にもなり、地域全体の認知症についての意識が変化する。

2024年2月作成

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。