-

レポート

広島県廿日市市|地域に出て「もの忘れ相談会」を開く意味 ~年間60回の相談会を、地域包括支援センター+商業施設等で実施~

取材:2023年11月6日 廿日市市健康福祉部 地域包括ケア推進課

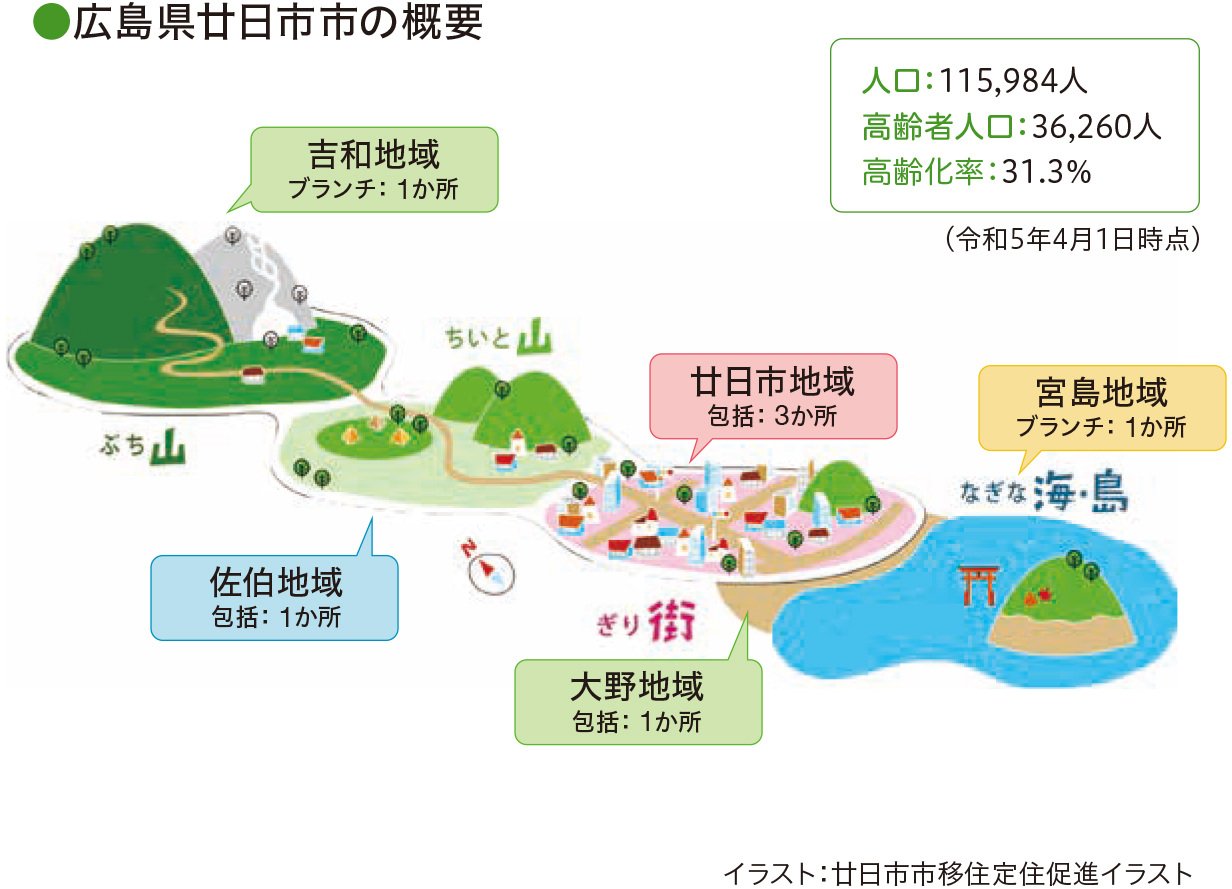

世界遺産の厳島神社(宮島)がある広島県廿日市市は、南は瀬戸内海から北は中国山地まで広域な地域を有します。沿岸部は温暖で交通の便が良く、大型ショッピングセンターや医療機関などが充実し、車で少し北に登ればのどかな田園風景に囲まれ、さらに山間部は冬には銀世界になるなど、地域によって多彩な顔を持ちます。そうした地域特性を踏まえ、廿日市市では令和5年度、「もの忘れ相談会」を各地域の商業施設などで幅広く実施。デジタルツール のうKNOW®※を用いた脳の健康度チェックの導入とあわせ、日常生活圏域ごとに支援が必要な人を受け皿につなぐ仕組みづくり、多くの市民に脳の健康の大切さに気づいてもらう啓発活動において確かな一歩を踏み出しています。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

商業施設や地域のイベントに出ていく狙い・メリット

出張型もの忘れ相談

- 馴染みの場所で気軽に相談してもらえる

- より幅広い年代層の参加が望める

- 地域性を踏まえたアプローチがとれる

- 地域資源につなぎやすい

- 日常生活圏域で、集いの場、見守りの場がつくられていく

JA産直ふれあい市場「よりん菜」

買い物客から「何しよるん?」と声をかけられたり、「次はいつあるん?」と聞かれたり、とてもオープンな雰囲気です。比較的高齢者が中心。

地域イベント(おまつり)での「のうKNOW」実施

- 健康な人に認知症予防の大切さに気付いてもらえる

- 健康イベントの一環として(他の健康チェックの流れで)「のうKNOW」も体験してもらえる

健康と福祉のおまつり「あいプラザまつり」

簡易血液測定や足指筋力測定など、各種測定の流れで想定を大きく上回る市民が「のうKNOW」を体験。自分のスマホでチェックする若い人も多く、とても楽しそうな雰囲気です。

市民に身近な場所だから身近なことを気軽に相談できる

令和4年度

地域包括支援センターで待つだけでは相談は増えない

もの忘れ相談会の実施初年度の令和4年度は、市内7カ所の地域包括支援センター(以下、包括)で開催日を決めて相談予約を受け付けました。しかし、もの忘れ相談会を担当する市職員の佐々木美砂さんと、実際に包括で相談に応じる5名の認知症地域支援推進員(以下、推進員)はすぐに課題を意識します。待っていてもだめだ─。

もの忘れ相談会の実施初年度の令和4年度は、市内7カ所の地域包括支援センター(以下、包括)で開催日を決めて相談予約を受け付けました。しかし、もの忘れ相談会を担当する市職員の佐々木美砂さんと、実際に包括で相談に応じる5名の認知症地域支援推進員(以下、推進員)はすぐに課題を意識します。待っていてもだめだ─。

「認知症のことが気になった方は、特別に相談日でなくても包括の窓口に直接来られたり、電話で相談されたりします。そのため包括のなかで相談日を設定してもあまり意味がないのではないか、という話が推進員たちとの間で出ました。また、気軽にゲーム感覚で、現在の認知機能の状態を確認できるようなツールがあれば認知症を早期発見できる、と思っていました」(佐々木さん)

そうしたなか、NPO法人「廿日市市五師士会」※の認知症支援専門委員会から「のうKNOW」の情報が入ります。また、同じタイミングで、JA広島総合病院の看護部長から、病院の目の前にあるJA産直ふれあい市場「よりん菜」で、看護協会がまちの保健室を開催するため何か一緒にできることはないだろうかという連絡が入ります。「それがきっかけで、来年度は「よりん菜」などの商業施設で“出張型”のもの忘れ相談会を開いてはどうかという話が持ち上がりました」と佐々木さんは振り返ります。

※平成17年に医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、福祉士会の5つの専門職団体が集結し、市民の健康と福祉に寄与し、廿日市市に理想的な地域包括ケアシステムを構築するために設立。現在は8つの団体が所属し、専門職向けの研修や住民向けの活動(地域に出向いて、ミニ講座や相談会を開催)を行っている。

令和4年度中ごろ、佐々木さんたちは、出張型を含むもの忘れ相談会に、五師士会(認知症支援専門委員会)から紹介を受けた「のうKNOW」による脳の健康度チェックを組み込めないか検討を始めます。

令和4年度中ごろ、佐々木さんたちは、出張型を含むもの忘れ相談会に、五師士会(認知症支援専門委員会)から紹介を受けた「のうKNOW」による脳の健康度チェックを組み込めないか検討を始めます。

まずは、担当職員や推進員が「のうKNOW」を体験してみました。「操作については、そばについて説明が必要かも」「静かなところでないと落ち着いてできないかな」「けっこう時間がかかる」などの意見もありましたが、「認知機能の低下が気になっている人は、やってみるかも」「ゲーム感覚でできる」などの前向きな意見があり、「どれくらい時間がかかるか伝えて時間のある人にやってもらう」「最初は、マンツーマンで対応するつもりで、スタッフを準備しよう」と具体的なアイデアが出てきました。

また、認知症初期集中支援チーム検討委員会(認知症初期集中支援チームの活動評価だけでなく、市の認知症施策についても検討する場)で、「のうKNOW」を活用した認知機能理解の促進について提案したところ、認知症専門医からは、「市民に認知症について意識してもらうのは大事なことだから、そのきっかけづくりのひとつとして、「のうKNOW」を使ってみるのもよいのではないか」と、啓発に重点を置いた賛同が得られました。

佐々木さんたちは、実際に商業施設に出向 いたときに、住民に滞りなく「のうKNOW」のチェックを受けてもらうことができるのか、令和4年度中に検証を行うことにしました。市の健康イベントに合わせ て、脳の健康チェックを実施してみたところ…… 「まず令和4年11月に開催された健康と福祉のおまつり『あいプラザまつり』に合わせて、近隣の商業施設内に体験ブースを設けました。買い物客から反響が良く、これなら商業施設内でも実施できるのではないかという感触が得られました。さらに、令和5年3月にオープンした廿日市市多世代活動交流センター「まるくる大野」のオープニングイベント内で実施すると、比較的若年層の方も数多くチェックに参加してくださり、これはぜひとも使っていきたいという確信に変わりました」(佐々木さん)

令和5年度

行政と推進員との対話を増やし地域性、住民特性を反映

出張型もの忘れ相談会の実施が始まり、佐々木さんが実感したのは、市民の生活の場である商業施設で相談に応じることの意味でした。

出張型もの忘れ相談会の実施が始まり、佐々木さんが実感したのは、市民の生活の場である商業施設で相談に応じることの意味でした。

「いつも行き慣れている場所で、 “あ、ここで相談ができるのか”と気軽に利用していただけるのが、出張型の一番のメリットと感じています。また、認知症についてのポスターや掲示物を設置し、多くの方の目に触れることで、普及啓発にもつながっていると感じています。住民の声として、「もの忘れぐらいで専門機関に相談していいのか」、「どこに相談していいのか分からなかった」などの声を多く聞きます。私たちとしては、そのようなちょっとした変化や気になる事を気軽に相談していただき、適切なサービスや地域資源等につないでいきたいので、今回、地域の中の身近な場所に出向いたことで、気になっていることを気軽に相談していただくことは収穫でした」

地域に出ていくという方向性が共有されたことで、もの忘れ相談会をマネジメントする市の佐々木さんと推進員たちの関係性にも変化がみられるようになりました。

「月1回、私と5名の推進員で認知症施策推進部会を開いており、推進員から直接担当する地域の状況等聞く機会をつくっています。地域性、住民の方の特性があるので、それぞれの推進員は“自分のところではこういうことをしたい”という独自の思いを持っています。それを形にするためみんなで考えて動くという流れができつつあります。来年度はさらに新しい商業施設を増やし地域に出ていきたいと思っていますが、実際にどういうアプローチの仕方になるのかは、地域の実情を把握している推進員の意見を聞きながら進めていくことになると思います」

立ち止まって考えてもらい地域資源につなげる

「のうKNOW」によるチェック後のフォローについては、参加者にその場で推進員に相談できることを声かけするとともに、包括のチラシや包括の電話番号等入ったティッシュを渡して「何かあったらお電話ください」と伝えています。また、記憶力の評価が低く判定された場合は「最近もの忘れはありませんか」と聞き取りをしたり、かかりつけ医がいる場合は一度相談してみることを勧めています。実際に受診につながったケースも何件かありました。

ただ、佐々木さんや推進員は、もの忘れ相談や「のうKNOW」のアウトプットをもっと広い視野で捉えているようです。

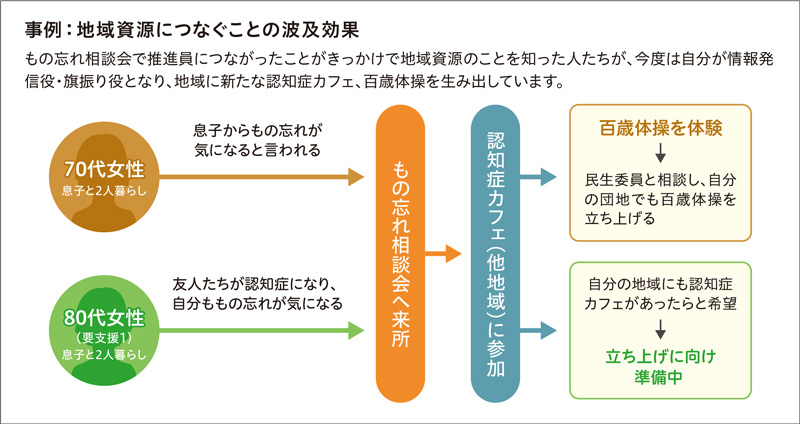

「たとえば、「のうKNOW」は自分の今の状態が脳年齢などの数字によって示されるだけに、結果が良くないとショックを受ける方もいます。でも、ただ落ち込むだけではなく、そこで立ち止まり、今の自分の状況や状態について考えてくださるんですね。いったん立ち止まって考えることが、認知症の理解や予防の意識、生活の改善などにつながるとすれば、それがひとつの理想ではないでしょうか」 実際、もの忘れ相談会で推進員と話したことをきっかけに、認知症カフェや百歳体操など地域の活動に参加し始める人も増えています。「推進員のなかでも、声をかけるだけで終わらせず、地域資源につなげよう、地域で支えていこうという意識が高まっています」と佐々木さんは手応えを強めています。

以前から包括など相談窓口の周知に努めていますが、まだ市民のみなさんの認知度は高く ないのが現状です。商業施設でのもの忘れ相談会や、地域イベントでの脳の健康チェック の際には、必ず包括についてもお知らせしているので、認知度の向上と、より早期からの相 談の促進につながることを期待しています。

以前から包括など相談窓口の周知に努めていますが、まだ市民のみなさんの認知度は高く ないのが現状です。商業施設でのもの忘れ相談会や、地域イベントでの脳の健康チェック の際には、必ず包括についてもお知らせしているので、認知度の向上と、より早期からの相 談の促進につながることを期待しています。

「個」の支援から、「地域資源」へ

私たち推進員は、目の前の方に対する望ましい支援の あり方を自分なりにイメージし、関連機関とのコーディ ネートを図ることができます。個別の支援に関しては、そ のようにしてどんどん支援は進んでいきます。 しかし、認知症やその疑いのある方を地域の中にある 資源へつなぐには、単独では限界があります。行政の担 当者の方と課題を共有し、認知症地域支援員同士で支 援の仕方を考え、互いに参考にするなど、コミュニケー ションをとらなければ、活動の輪は広がらず個別の支援 に終始してしまいます。そのコミュニケーションが認知症施策推進部会を通じて深まり、支援のツールとし て出張型のもの忘れ相談会や認知症カフェ、百歳体操、チームオレンジといった取り組みが順調に発展し 「個」の支援から、「地域資源」へとつながっていると感じています。─そのようなイメージを推進員だけで なく、関わるスタッフ全員が持てているのではないでしょうか。一人ではなく、みんなで話し合えば地域が 見える、見えてくる、ということを感じています。

私たち推進員は、目の前の方に対する望ましい支援の あり方を自分なりにイメージし、関連機関とのコーディ ネートを図ることができます。個別の支援に関しては、そ のようにしてどんどん支援は進んでいきます。 しかし、認知症やその疑いのある方を地域の中にある 資源へつなぐには、単独では限界があります。行政の担 当者の方と課題を共有し、認知症地域支援員同士で支 援の仕方を考え、互いに参考にするなど、コミュニケー ションをとらなければ、活動の輪は広がらず個別の支援 に終始してしまいます。そのコミュニケーションが認知症施策推進部会を通じて深まり、支援のツールとし て出張型のもの忘れ相談会や認知症カフェ、百歳体操、チームオレンジといった取り組みが順調に発展し 「個」の支援から、「地域資源」へとつながっていると感じています。─そのようなイメージを推進員だけで なく、関わるスタッフ全員が持てているのではないでしょうか。一人ではなく、みんなで話し合えば地域が 見える、見えてくる、ということを感じています。

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。