-

レポート

鳥取県伯耆町|もの忘れ検診で早期発見・早期対応 ~検診への導入に、タッチパネルによる簡易検査を活用~

取材:2023年12月15日 伯耆町健康対策課

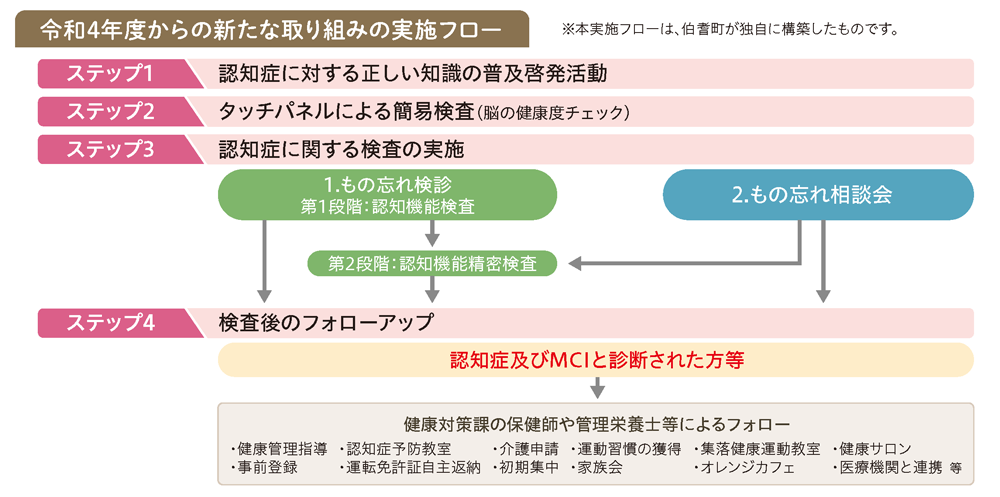

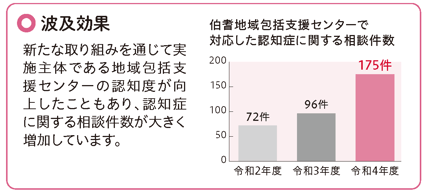

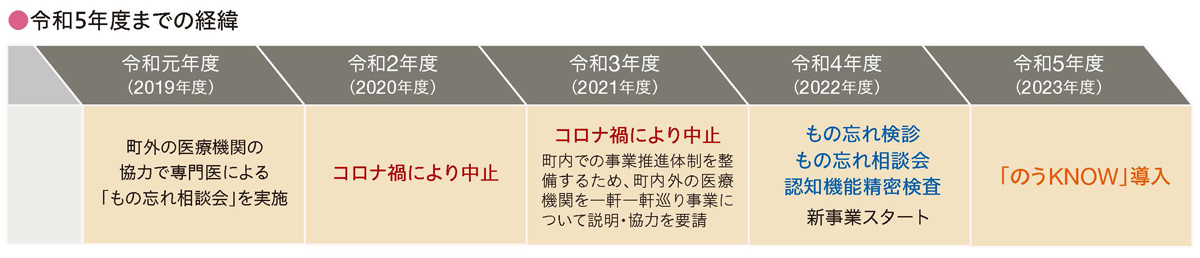

鳥取県の西側に位置する伯耆町から望む大山(だいせん)は、なだらかで均整の取れた山容から「伯耆富士」とも呼ばれ、町民の誇りとなっています。同町では長年、認知症および軽度認知障害(MCI)の早期発見・早期対応に努めてきましたが、令和4年度からはその基盤を生かして新たな施策を開始しました。もの忘れ検診を核に据え、検診をより多くの住民に受けてもらい、結果に応じてきめ細やかなフォローを行うフローを構築し実施。令和5年度にはデジタルツール のうKNOW®※をステップに組み込むことで、フローがよりなだらかに流れるようにブラッシュアップしています。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

ステップを踏むことで、早期発見の機能を高め、きめ細やかな個別フォローを実現

取り組み開始の経緯

コロナ禍を機に、町内での医療体制を整備

伯耆町では長年にわたり、町外の関係機関の協力のもと、認知症専門医による「もの忘れ相談会」を開催してきました。この相談会では、タッチパネル式コンピュータを用いた頭の健康チェックを実施していました。

伯耆町では長年にわたり、町外の関係機関の協力のもと、認知症専門医による「もの忘れ相談会」を開催してきました。この相談会では、タッチパネル式コンピュータを用いた頭の健康チェックを実施していました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、町外から医療スタッフを招くのがはばかられる状況になり、令和2・3年度は相談会が開催できませんでした。

相談会の所管課である伯耆町健康対策課では、ポストコロナも含め、今後の認知症対策事業をどのように展開していくのか模索します。そして検討の結果、外部ではなく伯耆町の医師等の協力をあおぐことで、町内での事業推進体制をあらためて整備する方針を立てました。あわせてこの機会に、“必要な人を医療につなぐ”機能をより強化するため、もの忘れ検診の実施についても検討します。

こうした構想について、認知症サポート医をはじめ町内の医師たちに相談したところ、承諾が得られ、令和4年度から新たな事業がスタートすることになりました。

健康対策課 有富千帆さん

「 当時はコロナワクチン業務などが入ってきた関係で、町内医療機関の先生方と協議をする機会が増え、顔の見える関係がさらに深まっていました。そうしたタイミングだったことも、医療協力体制の強化のお願いを快く引き受けていただけた一因だったと思います」

ステップ1 認知症に対する正しい知識の普及啓発活動

認知症を身近なこと、自分ごととして認識してもらう

認知症に関する情報紙『オレンジガイド』を毎月発行 ─広報誌に折り込み、毎月町内全戸へ配布

保健師、認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーター、作業療法士等のスタッ フが、月1回の広報部会で情報誌の掲載内容や言い回しなどについて協議しています。

保健師、認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーター、作業療法士等のスタッ フが、月1回の広報部会で情報誌の掲載内容や言い回しなどについて協議しています。

令和4年4月の発行開始の前に、どのような流れで情報を提供するか年間計画を立 てました(認知症の基礎知識→予防に役立つ生活習慣→家族や周囲の対応→町が 実施している関連事業等)。また、毎号で「ためして 脳トレ!」を紹介する、時に管理栄 養士の協力を得て脳の健康に考慮したお勧めレシピを掲載するなど、住民の興味を ひくように工夫しています。

健康対策課 前田有希さん

「脳トレが毎回楽しみと言ってくださる方や、“オレンジガイドを読んで気になったので相談したい”と役場に電話をいただいたり窓口に足を運んでくださる方がけっこういらっしゃいます」

有富さん

「認知症を自分ごととして捉えていただくためには、認知症を恐れ ずに正しく知ることが必要と考え、普及啓発活動を第1ステップにしました」

ステップ2 タッチパネルによる簡易検査(脳の健康度チェック)

簡易検査後の丁寧な説明で、要フォロー者をもの忘れ検診につなぐ

- 令和5年度は「のうKNOW」を活用

- 評価が低く判定された場合は、もの忘れ検診やもの忘れ相談会への案内、生活習慣の見直しやかかりつけ医への相談などの サポートを行う

- 実施場所は町の集団検診、集落健康運動教室、認知症予防教室、公民館の高齢者学級、包括の窓口、訪問時、公民館祭等

- 実施人数:420人(令和5年7月~令和6年3月末時点)

「のうKNOW」については、個々のデータを蓄積・分析することで、住民それぞれに有益な情報をフィードバックできるという期待感があり、令和5年度に新規導入しました。

集団検診では、主に保健師が「のうKNOW」によるチェックを勧めており、専門職に対する信頼感から検診受診者の約3分の2がチェックを受けています。

有富さん

「 集団検診では通常、タブレットを6台用意し、保健師等4名が説明につきます。チェック後のフォローが後日 になると受診者の気持ちが遠のいてしまうので、人数と時間を割き、判定結果が良くない方、気になる方にはその場で 『もの忘れ検診』をお勧めしています」

ステップ3 認知症に関する検査の実施

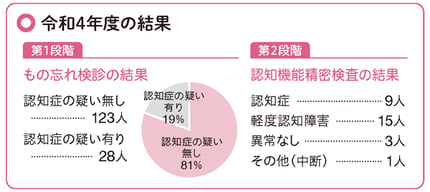

第1段階で認知症の疑いがある人に対し、第2段階として精密検査を実施

1.もの忘れ検診

-

第1段階 認知機能検査

- 50歳以上が対象

- 町内医療機関における検診(自己負担なし)

- MMSEとDASC-21により認知症の疑いの有無を検査

簡易検査(ステップ2)の結果説明を受け検診を希望した人、および広報紙等で検診を知り受診を申し込んだ人の自宅に受診券を送付。本人が協力医療機関(令和4~5年度は4機関)の中から受診を希望する施設を選び、予約のうえ受診する流れになっています。

-

第2段階 認知機能精密検査

- 町外の専門的な医療機関で実施

- 保険診療で、自己負担額が最も高い日の自己負担分を償還払い

有富さん

「町内の先生方にもの忘れ検診をお願いしたときと同様に、町外 の専門医療機関を1軒1軒お訪ねし、事業の説明をさせていただきました。 専門医の先生方も非常に受け入れがよく、“良いことだからがんばってくだ さい”と背中を押していただけました」

2.もの忘れ相談会(年4回)

- 公民館で実施

- MMSEとDASC-21、問診

- 個別相談(認知症サポート医、保健師、認知症地域支援推進員、作業療法士)

「もの忘れの相談をしたいけれど専門医療機関には行きづらい」「検診以前にとにかく話を聞いてほしい」「家族が認知症で、対応に困っている」といった悩みのある人の相談に応じています。本人、本人と家族、家族のみの相談に加え、ケアマネジャー等からの相談も受け付けています。

ステップ4 検査後のフォローアップ

認知症やMCIと診断された方、精密検査にはならなかったが町内医療機関で経過観察となった方に、安心して地域で暮らし続けられるようサポートを提供

- 月1回の「もの忘れ検診事後フォロー会議」で、支援方針について多職種で協議

- 認知症→医療機関で引き続きフォロー

- MCI→年に1度は検診を受けること、生活習慣を見直すこと、 他の関連疾患の治療を行うことなどを保健師や管理栄養士が指導

- 認知症ではない→1年後に第1段階の検査を受けることを勧奨

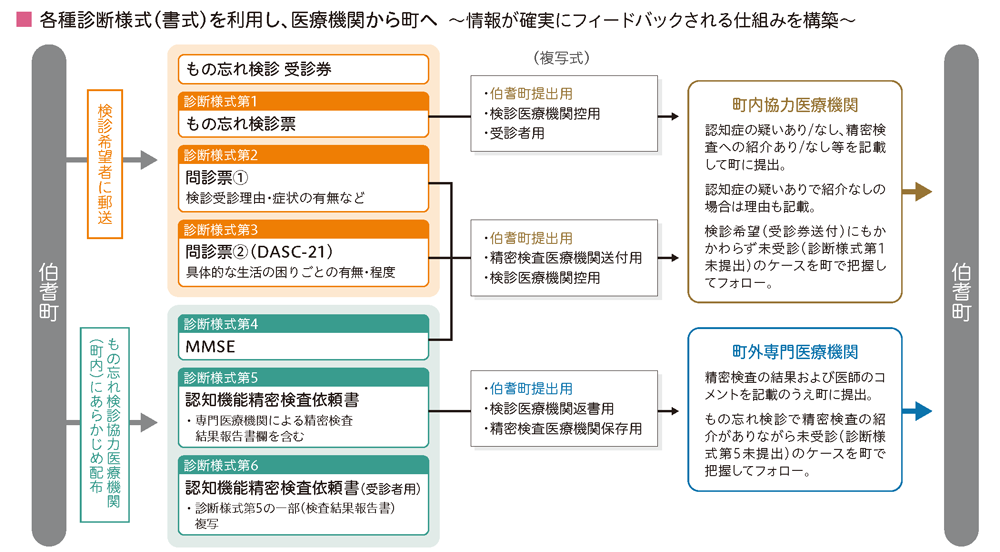

もの忘れ検診の協力医療機関、認知機能精密検査を行う専門医療機関での検査結果や医師の見解が、町(健康対策課)に必ずフィードバックされる仕組みが構築されています(下記参照)。事後フォロー会議では、多職種がそれらの情報のすべてに目を通し、支援方針について協議します(表紙の図のステップ4参照)。

実際のフォローでは、対象者を個別に訪問し、保健指導や介護予防事業の紹介等を行ったり、必要に応じてかかりつけ医との連絡調整を行います。

ある事例では、本人の意思を尊重し、今後の生活について一緒に考えた結果、認知症予防教室、デマンドバス、配食サービスを利用することになりました。

なお、もの忘れ検診で精密検査への紹介状がでているにもかかわらず、専門医療機関を受診していないケースなども町で把握できる体制となっており、個別訪問・受診勧奨の対象としています。

前田さん

「保健師、管理栄養士や認知症地域推進員等で、どのような対応がよいのか等を検討し関わるようにしています。」

有富さん

「町内外の医療機関を巡った際に、どの先生方もおっしゃられたのが“もの忘れ検診は早期発見・早期対応のためのとても良い事業だけれど、検診の後が大切。町としてしっかりフォローする体制がつくれないと不安をあおるだけになってしまう”ということでした。認知症やその疑いありと診断された方々は不安を募らせていると思うので、お1人お1人について、どういうサービスにつなげるか、どのような通いの場があるとよいか、事後フォロー会議のメンバーで細かく検討し、実施しています」

住民のみなさんが自ら誇れる町に 有富千帆さん

伯耆町では以前から、町の政策として、認知症の方をはじめ必要な人が早く医療につながるよう力を入れてきました。保健師を増員するなど、そのための体制も整ってきています。今後も多機関・多職種で連携をとり、住民のみなさんと一緒に考えながら、住民の方々が自ら誇れる町をつくっていきたいと思います。

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。