-

レポート

福井県南越前町|脳の健康を“自分事”として理解してもらう ~住民の意識改革のきっかけとして「脳の健康度測定」を導入~

取材:2022年11月21日 南越前町 南条保健福祉センター

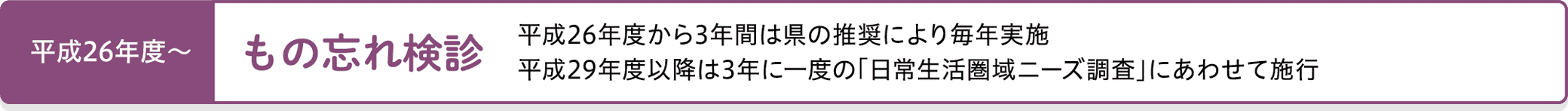

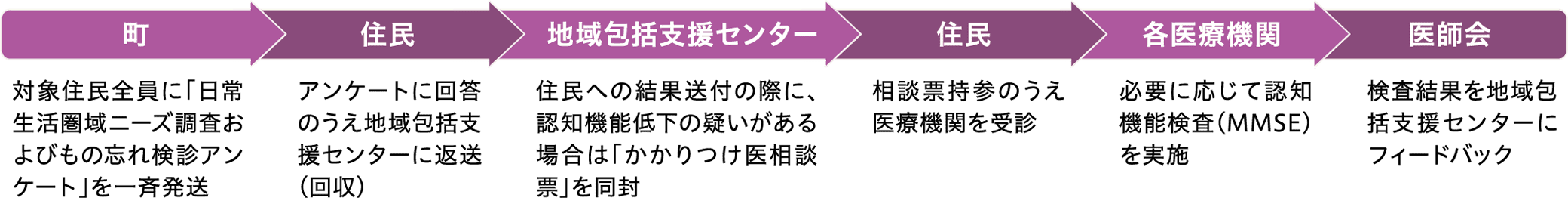

福井県中央部に位置する南越前町では、以前から継続している県独自の「もの忘れ検診」に加え、令和4年度にはデジタルツール「のうKNOW®」※を用いた「脳の健康度測定」(南越前町早期認知機能チェック事業)に取組みました。地域包括支援センターのスタッフの“現場発想”から生まれた同事業は、定員がすぐに埋まるなど大きな反響を得ており、脳の健康に対する住民の関心の高さが示されました。今後、「脳の健康度測定」は生活習慣を見直す機会として期待されます。また、この取り組みは介護予防サポーター対象のボランティア活動の実践の場として、住民自ら地域の健康意識の向上に貢献しています。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断ではなく、健康意識の向上を目的としています。

背景 ~南越前町での調査より~

主治医意見書調査: 介護認定の新規申請に至った原因の第2位が認知症(平成29年度から令和元年度の新規申請者)

日常生活圏域ニーズ調査: 認知症の早期発見、早期対応や認知症発症予防に対する住民の要望・意識が高い(令和2年1月調査実施)

- 対象:65歳以上で、要介護認定

- 実践方法:

- 対象:前期高齢者(65歳~74歳)で、要介護認定を受けておらず、在宅で生活されている方

- 実施方法:7・8月に地区を分けて4回の実施を計画(定員計120名)。対象住民全員に案内を一斉送付し、電話ないし2次元コードで申し込みを受け付け

※取材訪問した11月21日は、水害被害などのため7・8月に測定を受けられなかった人のための予備日

- 反響:予約受け付け開始から2~3週間でほぼ定員満了

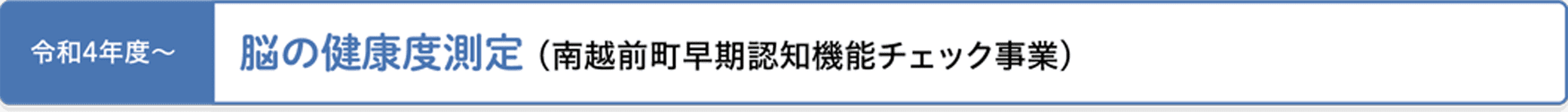

南越前町では 「介護予防サポーター」が活躍しています

介護予防サポーターは、認知症予防・介護予防・健康づくりについて学び、家庭や地域で自主的に介護予防活動を実践する。

ボランティアです。その講習の一部は認知症サポーター・フレイル予防サポーターの養成講座も兼ねています。

- 登録人数: 106名(令和4年11月現在)

- 主な活動:

- 周囲の方々への認知症や介護予防に関する知識の普及

- 町が実施する介護予防事業(はつらつ教室、介護予防のつどい、健康体操、

- ふれあいサロン等)のお手伝い など

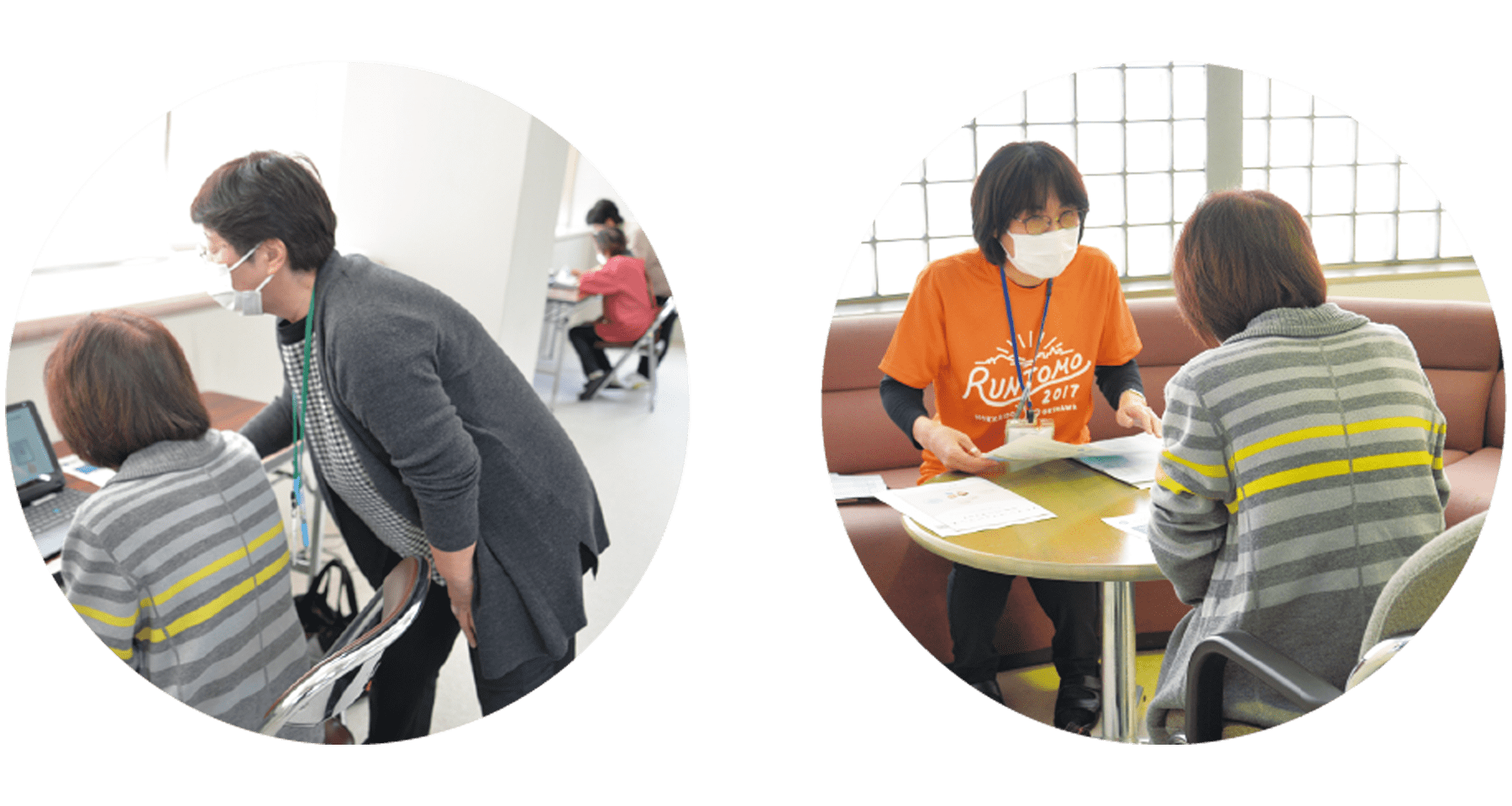

「脳の健康度測定」もサポーターがお手伝い

令和4年6月、介護予防サポーターのスキルアップセミナーが開催され、サポーターのみなさんが「のうKNOW」によるチェックを体験しました。その後のグループワークでは、どのような説明があると操作がわかりやすいかなどについてディスカッション。この日に得た経験・知識を踏まえ、7月から順次実施された「脳の健康度測定」の会場でボランティアとしてお手伝いいただきました。

Supporter Interview

取材:2022年11月21日 南越前町 南条保健福祉センター

“自分のため”から始まる地域貢献

地域包括支援センターの堀さんいわく“仲良し3人組”のみなさんは、介護予防サポーターと認知症サポーターを兼ねています。岩倉町長への取材の際に3名のお名前が出ると、永宮さんと宮地さんが元看護師であること、沢﨑さんのご主人もボランティア活動に熱心なことなど、情報がすらすらと町長の口にのぼり、町の一体感を感じました。

─どうして介護予防サポーター、認知症サポーターになろうと思ったのですか?

永宮 仕事を退職したちょうどその時期に介護予防サポーターの話があり、自分のために何かしないといけないなっていう気持ちで講習を受けました。活動に参加してみるとだんだん意欲がわいてきて、認知症サポーターの養成講座も受けることにしたんです。

宮地 私も永宮さんと同じ時期に退職したのですが、やっぱり時間がストーンと空いてしまう。家でぼーっとしているよりは何かしたいと思っていたときに、町の広報誌で介護予防サポーターの募集を知り、包括のみなさんのお声がけもあって参加することにしました。

沢﨑 私の場合はお勉強させてもらっている感じです。のめり込むまでではないけど、(受講を続けることで)少しでも何か頭の中に入るかなあと楽しみにしています。

─今日は「脳の健康度測定」のお手伝いをされていますが、住民のみなさんはどういう思いで測定に参加していると思いますか?

永宮 私が受けたいという気持ちと同じじゃないですか。

宮地 自分の今の状態がどの程度なのか知りたくて来ていると思いますよ。

永宮 こういう年齢になるとやっぱりもの忘れも多くなるから、どの程度なのかなと。

沢﨑 私はパートで働きに行っている先が高齢の方の施設なので、仕事をしながら自分の状態についていろいろ考えることがあります。

宮地 私が「のうKNOW」のチェックを受けたときは、仕事をやめて5年たち、パソコンから遠のいていたので戸惑いもありました。コレしてアレしてということを一回一回聞かないと頭に残らない。歳がいくというのはそういうことで、みなさん同じなんだろうなと思います。

永宮 前にお手伝いしたときに、測定の仕方を説明してもなかなか理解してもらえない経験をしました。それでちょっと自信をなくした時期があったんです。でも今日はもう3回目なので、自分で実際にやってみてどのように説明されると理解できるのかをデモンストレーションして来ました。

宮地 すごいね、勉強してるんだ(笑)。でもどうしていいか訳がわからないという人の気持ちはわかります。

─みんなが測定を受けたほうがいいと思いますか?

永宮 受けたほうがいいと思います。

宮地 包括の人に教えてもらった対策を自分なりにやってみて、もう一回受けて結果が良かったら効果があるんだと実感できますよね。包括の人にお聞きしたら、だいたい半年後にまた実施するということなので楽しみです。

─ボランティアの活躍の場が増えるといいですね?

永宮 私の場合は保健師さんたちがけっこう声をかけてくださるので、ありがたいと思っています。

宮地 なかなか自分から手を挙げて「行きます」とは言えないので、お声がかかれば「はい、わかりました」っていうところはありますね。

沢﨑 私も昔は「自分から」という人ではなかったんですが、何か最近はなるべく出ようかなと思っています。うん、お勉強の会があったら出たいと思います。

Leader's Message:元気で誰もが住みたくなるまちづくり

取材:2022年11月21日 南越前町役場

南越前町 岩倉 光弘町長

岩倉町長は、旧南条町(現南越前町)役場に勤務し、商工観光課長、総務課長などを歴任、2013年から副町長を務めました。2017年2月南越前町長選に初当選し、2期目。

地域でのふれあいサロン普及や民間事業所を活用した弁当宅配事業、デマンド式バスによる移動支援など、高齢になっても住み慣れた町で元気に生活が続けられるよう、さまざまな施策を展開しています。

南越前町では、今後の町政発展のカギとなってくる中堅・若手職員が、町職員としての資質向上と能力強化を図り、行政運営の効率化及び住民サービスの向上に寄与することを目的として、職員政策提案制度を導入しています。職員からは、町の現状を踏まえた説得力のある提案があるため重要視し、新たな取り組みに繋げています。

南越前町は、少子高齢化が進行し、高齢化率が約38%となっています。高齢化が進むと認知症になる方も増えるため、認知症になる予備軍への対応が非常に重要です。この「脳の健康度測定」のように、町民の方々への認知症予防に対する意識を高めたうえで、行動に結び付ける施策が求められています。私も「のうKNOW」のチェックを受け、問題はなく安心しましたが、逆に認知機能低下の疑いがあった場合には、今から何らかの対応が取れるわけです。こうした事業は、今後も健康診査と同様に継続的に実施していくことが必要です。

また、高齢になっても安心して暮らし続けるためには、人との交流による健康維持や認知症予防がとても重要と考えています。町内57か所で開催されている「地域ふれあいサロン」は、地域の身近な場所で高齢者等が気軽に集い、体操したり会話したりすることにより、認知症予防にとても効果的で、地域の見守りにもつながっています。地区のサロン協力員の方々や、今回の「脳の健康度測定」にもご協力いただいている介護予防サポーターの方々のご支援は町の大きな力となっています。このような地域の方々の自主的な介護予防活動や見守り・支え合いを大切にしながら、今後も、町民皆さんが元気で誰もが住みたくなる町づくりを推進していきます。

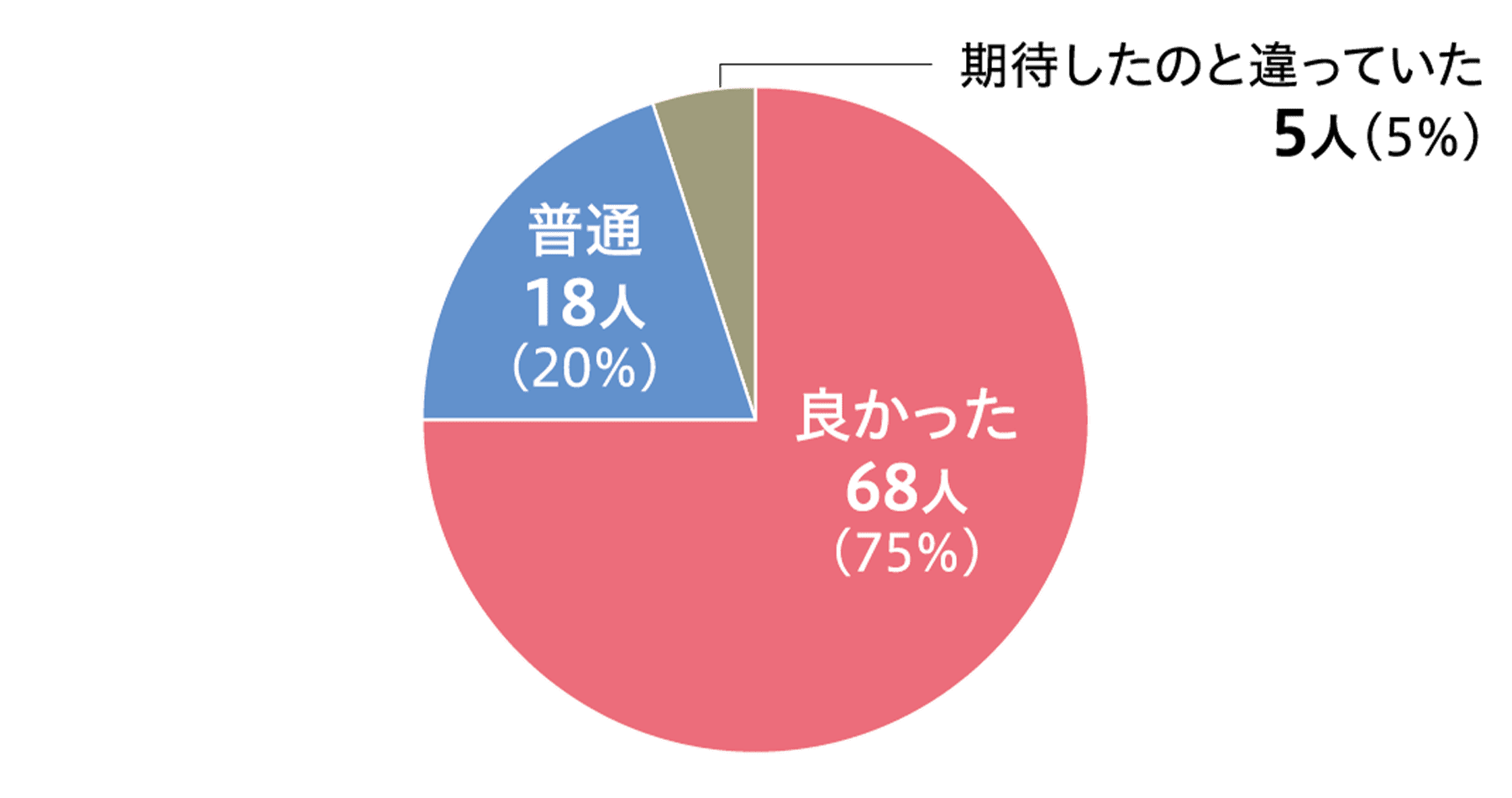

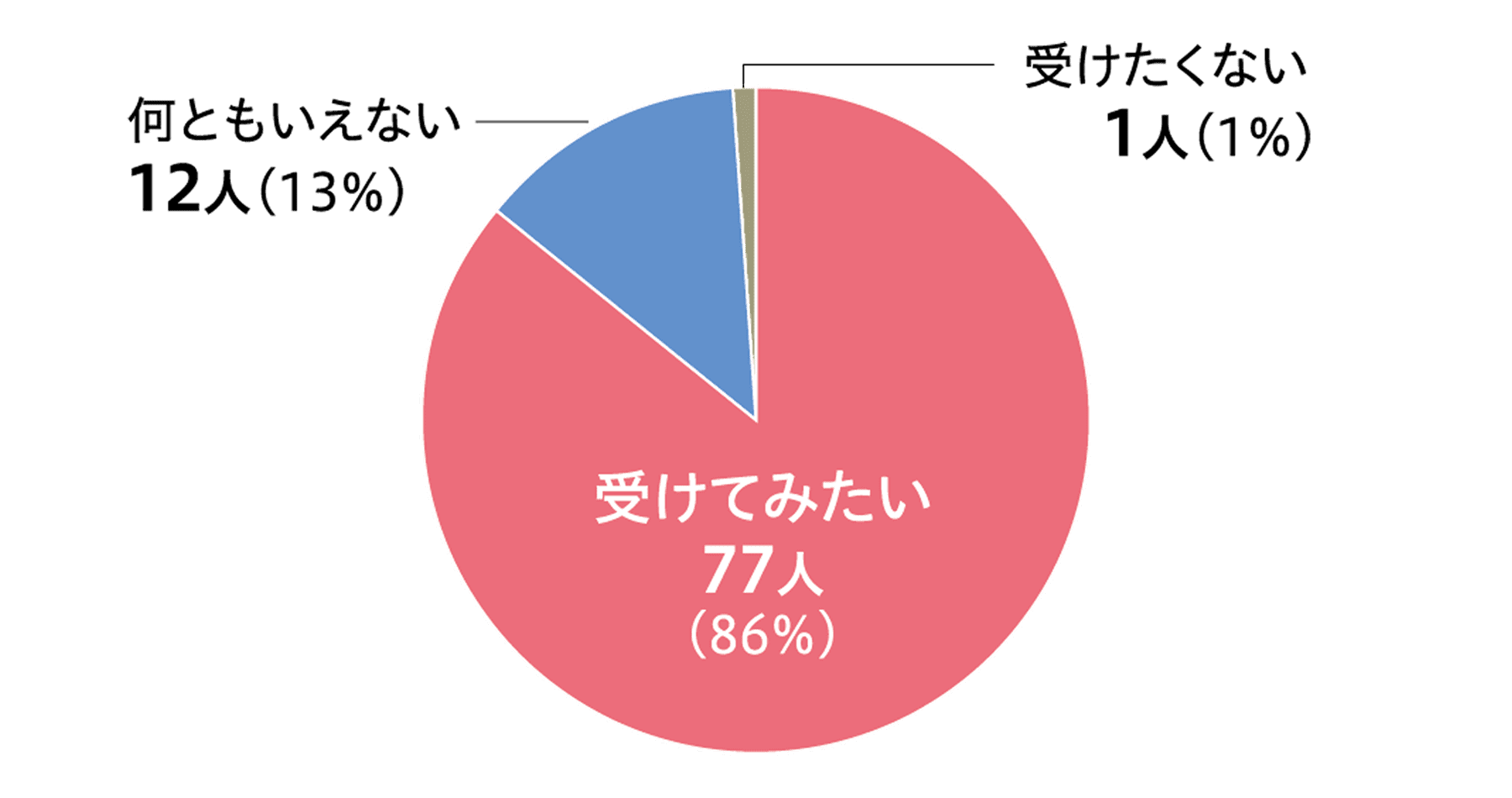

脳の健康度測定アンケート

(令和4年11月末時点)

Q. 結果説明はどうでしたか?

Q. 来年も受けてみたいですか?

参加者の声 ~自由記述(一部抜粋)~

- 興昧本位で受けてみましたが、今の状態を知るキッカケでとても良かったです

- あまり脳の健康を意識していなかったから、今回知ることが出来てよかった

- 思っていたより難しかったけど、やってみてよかった

- 会場の雰囲気も良かった

- スタッフの皆さん親切で分かりやすく説明頂き、来てよかったです

- 少しずつでも、脳にとって良い生活をしていきたい

- 年齢的に若いと思っていたけど、そうでもなく、これから色々なことに目を向けて運動や食事など気を配りながら体も脳も健康になっていきたいと思うことが出来てよかったです

- 自分の身体、特に自分では見ることもできない 脳の健康度を測定してくれるのは大いにありがたい

Stuff Interview

取材:2022年11月21日 南越前町 南条保健福祉センター

左から、坂井好美さん(課長)、松浦真由美さん、大久保英利子さん、

堀多賀子さん、窪田靖子さん。

住民のみなさんの脳の健康に対する関心の高さを実感

南越前町 保健福祉課 地域包括支援センター 社会福祉士 認知症地域支援推進員

堀 多賀子さん

令和3年度の「南越前町職員政策提案制度」において、堀さんが提案した「早期認知機能チェックにて認知症発症予防への意識啓発」が優秀賞に採択され、「脳の健康度測定」として実現しました。

「脳の健康度測定」と同様に、以前から続いている「もの忘れ検診」も地域包括支援センターが実施主体なのですが、残念ながら認知機能の低下が疑われても医療機関に相談されない方が少なくありません。該当される方には、結果送付の際に「かかりつけ医相談票」を同封し、なおかつ受診に至らない場合には私たちから直接ご連絡しているのですが、それでも受診率は低下傾向です。やはり「自分は認知症にならない」だったり、「結果が悪いのは歳のせい」だったり、認知症は他人事という意識があるように感じます。それでは早期受診には至らず、認知症になる方が増えるばかりでしょう。

健康福祉の担当者として、医療のアプローチの側面が強い「もの忘れ検診」とは別に、より前段階で、住民のみなさん自身に認知症の発症予防を意識していただくことが必要と考えました。そこで認知症を他人事ではなく、少しでも自分事として捉えていただきたいと思い、提案させていただいたのが「早期認知機能チェック事業」です。

4日間の日程で実施が決まったものの、申し込みがまったく来ないかもしれないため、個別に案内を送付するだけでなく少しでも人を集める工夫をしなくてはと検討していました。

ところが、申し込みの受け付け開始から3日間で初日の予約(定員30人)がいっぱいです。残り3日間の定員(90人)も2~3週間でほぼ埋まり、反響の大きさに驚きました。みなさん、自分の脳の状態に関心がおありということを把握できたのも、私たちにとっては収穫です。

参加者の気持ちに響き、生活習慣の見直しを促すツール

南越前町 保健福祉課 地域包括支援センター 課長補佐(保健師)

窪田 靖子さん

生活上のアドバイスで窪田さんが心がけているのは気づきを促し自主的に取り組んでもらうこと。

たとえば屋外での運動を始めたという方には「すごくいいので続けましょう。でも冬場はどうします?」

「じゃあ冬はアレをしてみるかな」といったやりとりで自主性・継続性を引き出しています。

脳の健康度測定では、住民の方ご自身が「脳の健康に興味を持つ」ことに留まらず、会場に足を運び、集中して測定を終えるまでの一連の行動を見守り、その後の結果説明に活かしています。従来の健康診査のように、腹囲や血液検査の結果から「このままだと脳梗塞などの合併症を起こす危険性が高い」という説明ではなく、脳年齢と実年齢を比較し、社会参加も含めた「脳の活性化につながる何か」を参加者の方と一緒に考える事は、「○○をやって、また測定したい」という、生活習慣を見直すきっかけづくりとなっています。「のうKNOW」は、脳の健康度測定を通じた「健康づくりの意識を高める」新たなツールになると感じています。

「脳の健康度測定」にあたり配慮していること

- 測定会場では他の参加者の視線が気にならないように間隔をあける。

結果説明もプライバシーに配慮してパーテーションで区切られた別スペースで行う。 - 結果説明では、まず「最後までよくがんばりましたね」と声をかけてから会話に入る。

- 結果が良くなかった場合はショックを受けないよう、「今日の結果です」と伝える(体調などにより変動することもある)。

→次回チェックへのモチベーションアップ - B・C判定だった人には再チェックの希望を聞き取り、後日案内を送付する。

- 「脳の健康度測定」の問診票に、「生活機能や認知機能の低下がみられた際は、予防教室への参加を希望しますか?」という質問を載せ、「はい」と回答した人には後日参加を呼びかける。

2023年1月作成

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。