-

レポート

北海道小樽市|まずは庁内から「認知症観」を変革 〜市職員向けに認知症啓発の講座(本人講演+脳の健康度チェック)を実施〜

取材:2025年2月21日 小樽市役所

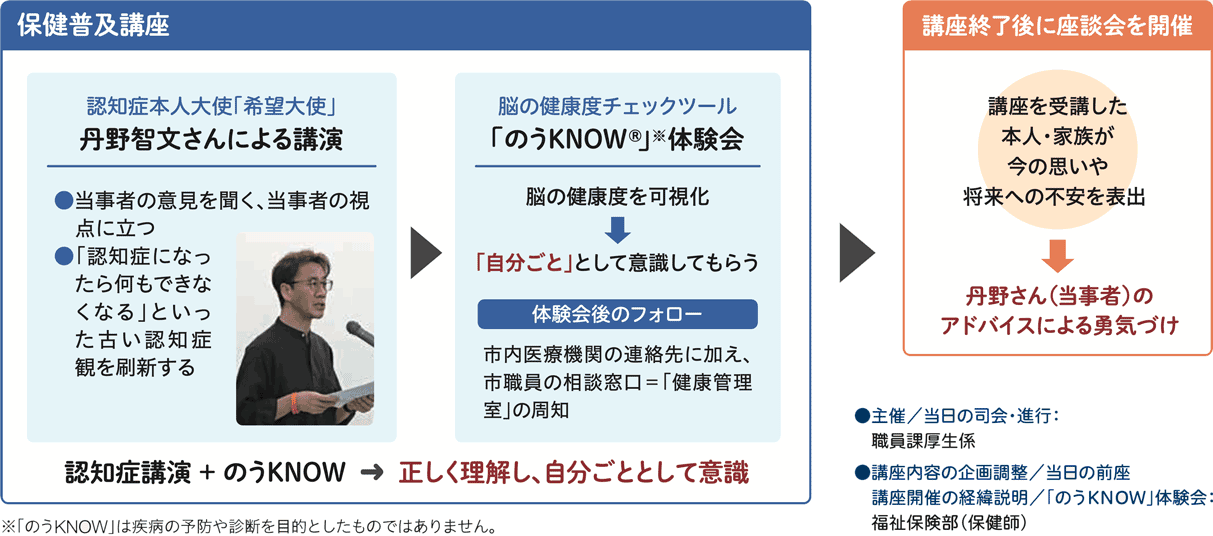

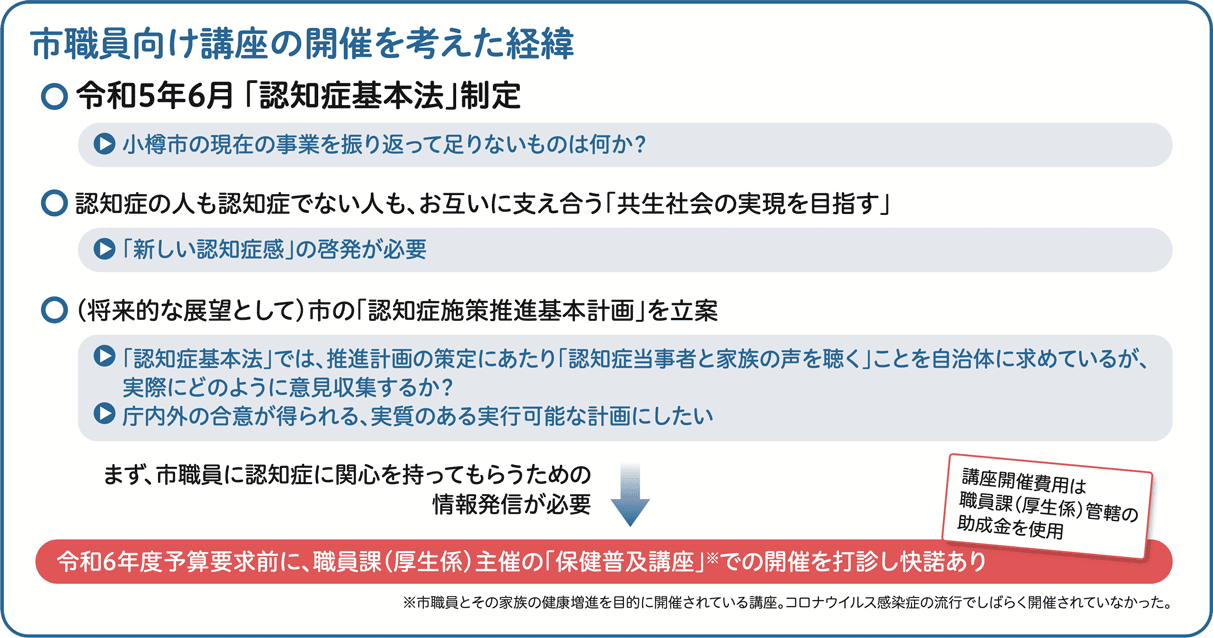

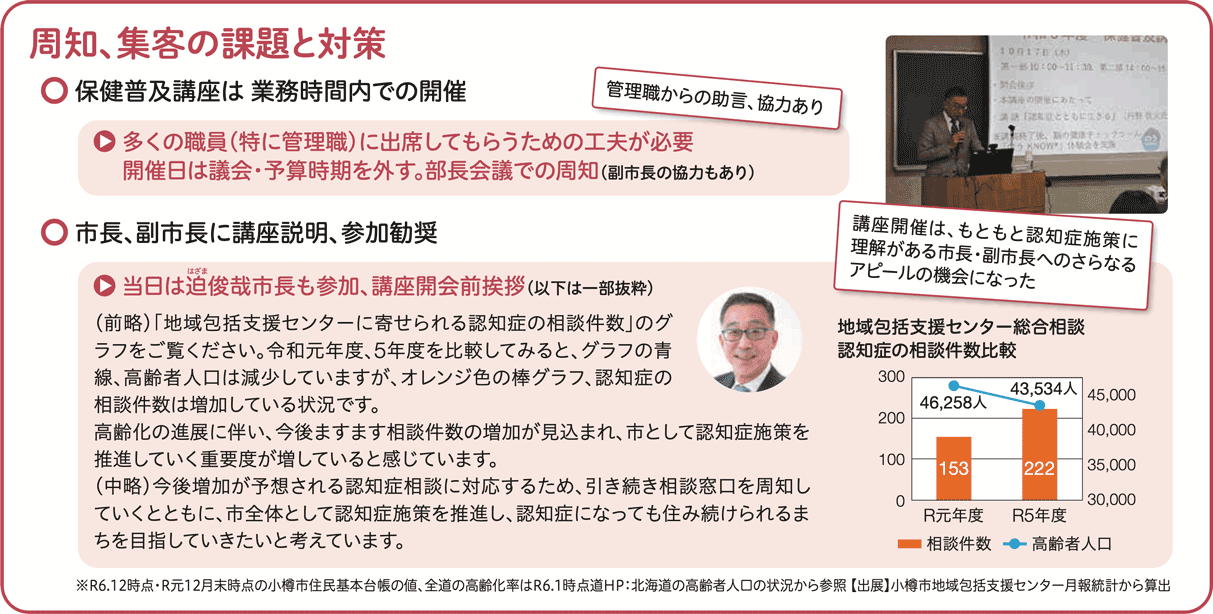

令和5年6月、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が制定されました。これを機に小樽市福祉保険部では、現在の市の認知症事業に何が足りないのかあらためて振り返りました。そして「認知症になっても希望を持って暮らしていける」という「新しい認知症観」の啓発が必要との結論に至ります。そのためにはまず市職員が認知症に関心を持つことが第一歩と考え、職員課厚生係とのコラボにより、市職員向けの保健普及講座「認知症とともに生きる」を開催。当日の反響を受け福祉保険部の保健師は、「このような取り組みを行う意義があると“腑に落ちて”確信できた」と手応えをつかみ、さらなる施策推進への弾みとなっています。

保健普及講座「認知症とともに生きる 」 (計106名が参加!)

目的

- 認知症(若年性認知症を含む)の方への接し方を学ぶ

- 自分の健康(脳の健康)を振り返る

- 高齢者と接する機会が多い市職員が認知症に関する正しい知識・対応について 学ぶことは、職員の意識改革を促し、高齢者に配慮した市民サービスの提供・質 の向上の観点から重要。

- 若年性認知症の理解を深めることは、職員の健康管理の面からも有用。

日時

令和6年10月17日

午前・午後2部制(各1時間半)

会場

小樽市消防本部庁舎6階講堂

内容

担当職員の手応え

当事者の声を届ける意義を腑に落ちて確信できました

まず自分の見方を変えなければ

職員向けの講座を開こうと思ったそもそものきっかけは、令和5年5月、丹野智文さんの講演を聴講したことでした。保健師である私は高齢者に接する機会が多く、認知症は身近なものです。ただそれでも、誰かが認知症の診断を受けたとき、どこかで“できなくなる”ことに意識が切り替わる自分もいました。でも違う。認知症になっても持てる力を発揮して生き生きと活動している丹野さんの姿に私は感動し、自分の見方を変えなければいけないと衝撃を受けました。そして「小樽市の職員にも丹野さんの話を聞いてもらうことで、認知症の方も含め、配慮の必要な市民の方への接し方を見つめ直したり、あらためて学ぶきっかけになれば」と強く思いました。

令和5年6月の「認知症基本法」の制定を受け、市職員向けの啓発を思い立ったとき、丹野さんのような、認知症当事者が語る講演会の開催を前提に進めたいと考えました。

とはいえ福祉保険部の予算は限られており、実施は難しい状況でした。そこで職員課厚生係の山口係長(後述)に相談したところ、趣旨に共感いただき、保健普及講座での開催の道が開けました。やはり最後は人ですね。お互いの上司も含め職員課とコラボできたことで、職員啓発の場が得られ、道外から丹野さんをお呼びすることもできました。

職員が窓口等での対応を振り返る機会に

当日の講演のなかで、丹野さんは職員に「当事者の方とご家族が相談窓口に来られたときに、本人はわからないと決め付け、家族を向いて説明しないでほしい」と話されました。「名刺は本人に渡して」というお話に、複数の職員から「ハッとさせられた」という声が聞かれました。アンケートの自由記載でも、「認知症当事者の意思が尊重されず、家族やサポート役の意見が優先され決められる場面をよく目にしますが、それではいけないのだということを改めて考えるきっかけになりました」など、窓口などでの自分の対応を振り返るコメントがみられました。わかってもらえたんだと思い、うれしかったですね。

当日の講演のなかで、丹野さんは職員に「当事者の方とご家族が相談窓口に来られたときに、本人はわからないと決め付け、家族を向いて説明しないでほしい」と話されました。「名刺は本人に渡して」というお話に、複数の職員から「ハッとさせられた」という声が聞かれました。アンケートの自由記載でも、「認知症当事者の意思が尊重されず、家族やサポート役の意見が優先され決められる場面をよく目にしますが、それではいけないのだということを改めて考えるきっかけになりました」など、窓口などでの自分の対応を振り返るコメントがみられました。わかってもらえたんだと思い、うれしかったですね。

若年性認知症の方の背筋が伸びた

講座終了後の座談会に登壇いただいた若年性認知症の方は、その当時は就労されており、口数が少なく、気持ちが沈んでいる印象でした。すると丹野さんが、「自分も仕事を辞めようと思ったけれど、家族もいるんだし、働くのをあきらめちゃだめだよ」と激励されました。当事者の方から直接かけられた言葉が心に響いたのだと思います、ご本人の表情がしだいに変わっていくのがわかりました。最初の印象とは打って変わり、背筋も伸びていました。

そのときに私は決めました。市民の方々が当事者の声を聴く場をつくろう、と。令和7年度は「ほっかいどう希望大使(認知症本人大使)」の方をお呼びして、市民対象の講話会を開催する予定です。

国の「認知症施策推進基本計画」等では「認知症の人の声が発信される機会の創出を促進する」ことが求められています。講座・座談会の様子やアンケートの回答を見て、その意義が腑に落ちました。私たちが予算獲得等で諦めずに訴えることができる根拠、それは自分の中に、その事業を行うべきだという確信を持っていることだと思っています。

ご本人のお話と「のうKNOW」のセットの効果

講座終了後、アンケートの回答を見たり、私と同年代の同僚の感想を聞いて思ったのは、若い世代の職員も認知症当事者の方のお話を、自分が病気などでつらい思いをした経験と重ね合わせて聞いているということでした。

同じ市職員でも部署が違うと、そもそも認知症の市民の方に会う機会がなかなかありません。想像力を働かせるにも限界があります。それが今回、ご本人のお話をじかに聞けたことで、「認知症の方はこういう思いでいるのか」「だけどこんなに前向きになれるんだ」といったことが実感され、驚きもあったようです。実際「認知症になった方の目線ではなく、周囲からの目線でしか考えられていなかった」という感想もありました。そうしたご本人のお話と、「のうKNOW」の体験をセットにしたことで、より「自分ごと」として意識してもらえたように感じます。

同じ市職員でも部署が違うと、そもそも認知症の市民の方に会う機会がなかなかありません。想像力を働かせるにも限界があります。それが今回、ご本人のお話をじかに聞けたことで、「認知症の方はこういう思いでいるのか」「だけどこんなに前向きになれるんだ」といったことが実感され、驚きもあったようです。実際「認知症になった方の目線ではなく、周囲からの目線でしか考えられていなかった」という感想もありました。そうしたご本人のお話と、「のうKNOW」の体験をセットにしたことで、より「自分ごと」として意識してもらえたように感じます。

よい場面に立ち会わせてもらいました

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、保健普及講座を実施できない期間が長く、令和3年度に私が職員課に来てから今回が初めての開催でした。テーマを何にするか考えていたときに長谷川さんから認知症啓発の提案があり、職員の健康管理のため、また市民の方への対応を振り返るきっかけとして大切なことだと思いました。私としては当日、職員が認知症に関する自分やご家族の悩みを相談できる「健康管理室」を周知できたこともよかったです。

座談会で印象深かったのは、丹野さんが若年性認知症の方に対し、「俺を見てよ。俺なんてもっとたいへんだよ。でもこうしてやってるでしょう!」と元気づけていたことです。最初は苦笑いのような表情で聞いていた当事者の方も、途中から印象が変わり、「来てよかった」という気持ちが表に現れていました。よい場面に立ち会わせてもらいました。

座談会で印象深かったのは、丹野さんが若年性認知症の方に対し、「俺を見てよ。俺なんてもっとたいへんだよ。でもこうしてやってるでしょう!」と元気づけていたことです。最初は苦笑いのような表情で聞いていた当事者の方も、途中から印象が変わり、「来てよかった」という気持ちが表に現れていました。よい場面に立ち会わせてもらいました。

保険普及講座は、北海道都市職員共済組合の予算のもと、比較的柔軟に企画を立てられます。今後も他の部署から要望があればぜひ一緒に開催したいと思います。

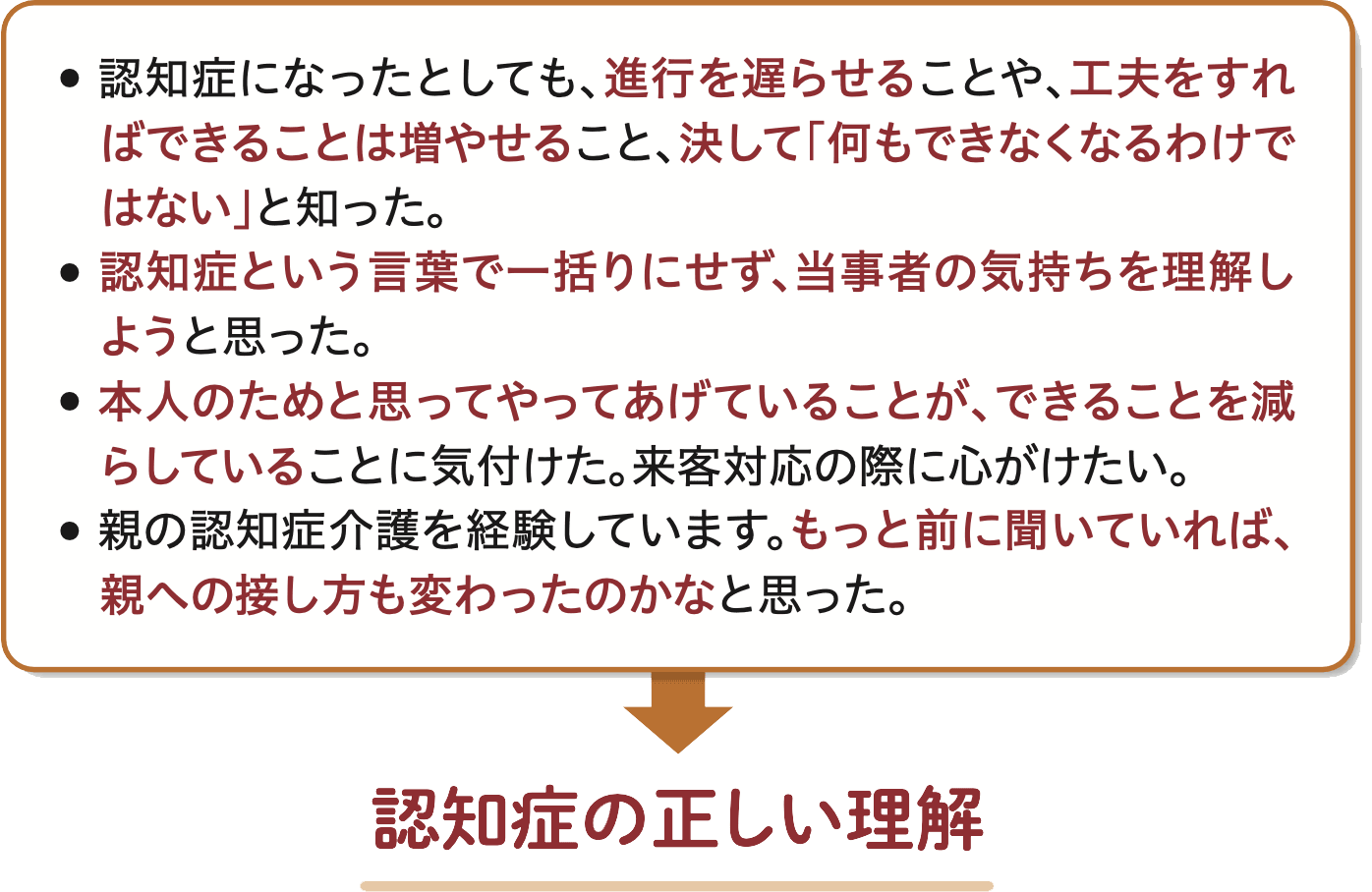

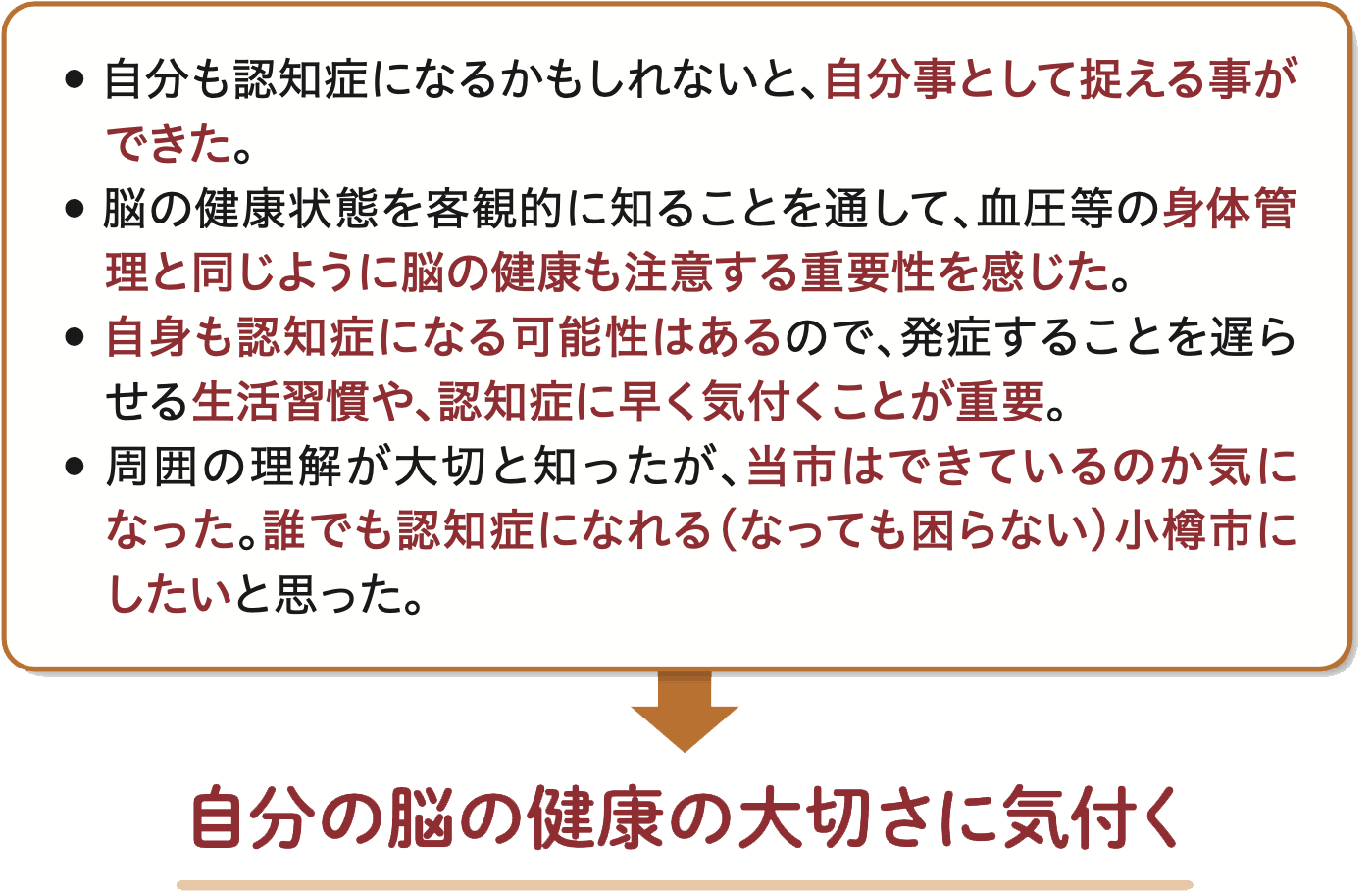

保健普及講座の反応(実施後アンケート抜粋)

目標1 認知症(若年性認知症を含む)の方への接し方を学ぶ

目標2 自分の健康(脳の健康)を振り返る

今後の展開案について(今までの認知症事業に加えて)

- 若い世代(学生、働く世代)への認知症サポーター養成講座開催

- 小中学校校長会での認知症サポーター養成講座の啓発(令和5年度〜)

- 市内大学等での開催(高齢者関連の授業の一コマで講座開催、シラバス掲載)

- 認知症高齢者と接する機会がある機関への講座周知(警察、金融機関等)

- 市民への認知症理解の促進

- 認知症講座の開催(講師に認知症当事者)

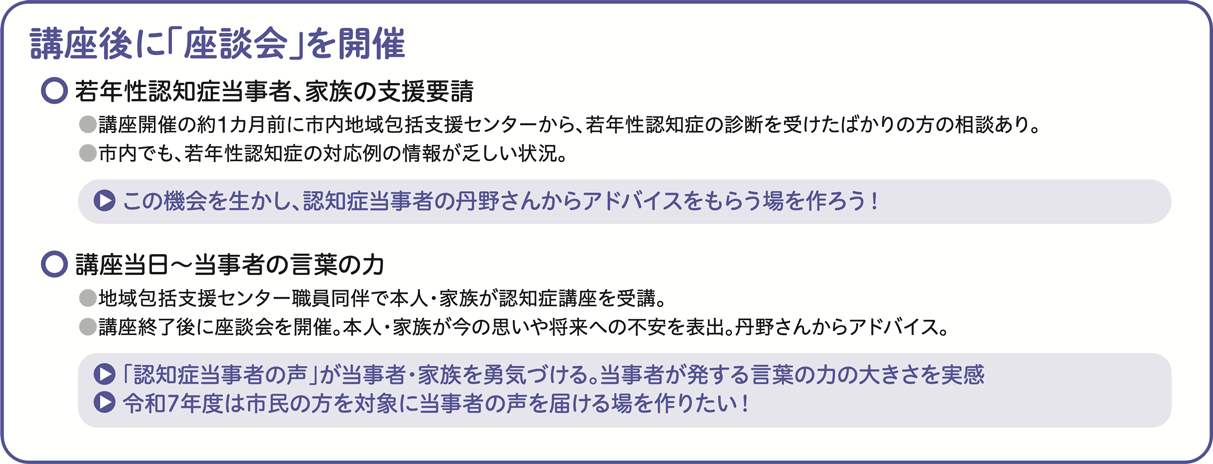

- 予定 ・ 講座終了後の座談会

- 認知症当事者・家族支援

- 地域包括支援センターと協働:市内の認知症当事者と家族が気軽に話せる場づくり

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。