-

レポート

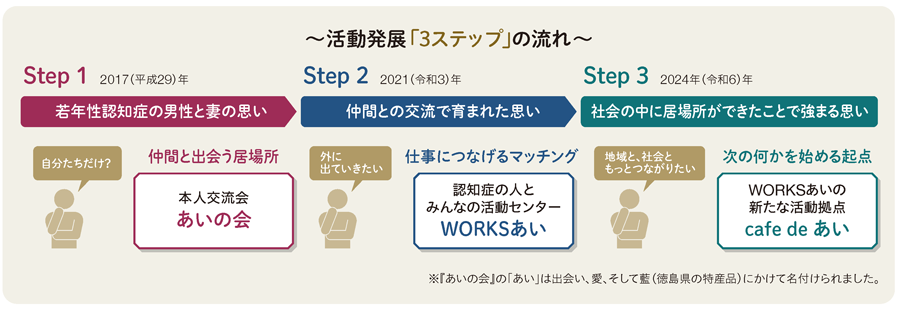

徳島県徳島市|「3ステップ」で本人と家族の思いに応える ~居場所を居場所で終わらせない、社会に出ていくための発展的アプローチ~

取材:2024年4月26日 徳島県徳島市「cafe de あい」(「WORKSあい」拠点)

『認知症の人と家族の会 徳島県支部』の一員(現 代表)として、あるいは県の若年性認知症支援コーディネーターとして、長年にわたり認知症当事者の支援に携わってきた大下直樹さん。認知症の本人と家族の思いを受けて始めた取り組みが、新たな本人の思いを育て、それがまた次の取り組みを呼び起こすというように、本人を中心に据えた活動はループ的に発展を続けてきました。令和6年度からは、さらに一歩踏み込んだ就労支援のための新しいチャレンジが始まっています。

『認知症の人と家族の会 徳島県支部』の一員(現 代表)として、あるいは県の若年性認知症支援コーディネーターとして、長年にわたり認知症当事者の支援に携わってきた大下直樹さん。認知症の本人と家族の思いを受けて始めた取り組みが、新たな本人の思いを育て、それがまた次の取り組みを呼び起こすというように、本人を中心に据えた活動はループ的に発展を続けてきました。令和6年度からは、さらに一歩踏み込んだ就労支援のための新しいチャレンジが始まっています。

Step 1 仲間と出会う居場所

“自分たちだけじゃない”を知るため

『本人交流会あいの会』の始まり

大下さんたちの活動の原点は、若年性認知症と診断された一人の男性との出会いです。若年性認知症支援コーディネーターになって間もない大下さんのもとを訪れた男性は、「仕事の継続は難しい。退職する」と話しました。年金など退職後の手続きを大急ぎで進め、1週間後、男性は宣言通り退職届を出します。しかし、まだまだやれることがあるし、毎日家でじっとしていたくないとの思いは強くありました。

大下さんたちの活動の原点は、若年性認知症と診断された一人の男性との出会いです。若年性認知症支援コーディネーターになって間もない大下さんのもとを訪れた男性は、「仕事の継続は難しい。退職する」と話しました。年金など退職後の手続きを大急ぎで進め、1週間後、男性は宣言通り退職届を出します。しかし、まだまだやれることがあるし、毎日家でじっとしていたくないとの思いは強くありました。

そこで大下さんは、徳島市地域包括支援センターの川添圭子さんと相談し、川添さんの実家の『川添農園』で男性に農作物の出荷の手伝いをしてもらうことにしました。

居場所と役割のコーディネートです。その後、農作業が技術的に厳しくなると、『認知症の人と家族の会 徳島県支部』で月曜から金曜の午前中、ボランティアで事務手伝い等をお願いするようになりました(そして現在、その男性を継ぎ2代目となる当事者が事務所に通ってくれています)。

男性とその妻との交流を通じて、「同じ悩みを持つ人とつながりたい」との思いに気づいた大下さんはじめスタッフは、『あいの会』の設立に動きます。

「特に若年性認知症の方の場合、本人や家族が(こういう状況にあるのは)“うちだけ”という孤立感を持ってしまいがちです。そうではない、“自分たちだけじゃない”と知ってもらうために交流会をスタートさせました。仲間に出会い、正しい情報が得られる居場所づくりということです」

「特に若年性認知症の方の場合、本人や家族が(こういう状況にあるのは)“うちだけ”という孤立感を持ってしまいがちです。そうではない、“自分たちだけじゃない”と知ってもらうために交流会をスタートさせました。仲間に出会い、正しい情報が得られる居場所づくりということです」

『あいの会』では、「認知症」は本人・家族のみんなが共有する“共通項”。認知症であることを気にしたり、忘れる理由を説明したりする必要はありません。安心できる関係性のなか、何気ない会話の流れで「それ、いいねえ」「今度やってみようか」と次の活動のアイデアが生まれます。定例会の会場(地区公民館)を飛び出すこともたびたびで、ピザ窯づくりや阿波踊りへの参加など、趣向を凝らしたイベントが展開されています。

Step 2 仕事につなげるマッチング

人脈を生かし、社会の中に居場所をつくる

『認知症の人とみんなの活動センターWORKSあい』の開設

「仲間が集まれば何かが生まれるんですよ」と大下さんは話します。『あいの会』の本人メンバーたちから「もっと社会に出たい」「地域の役に立ちたい」といった意見が出るようになったのも、仲間との交流を通して意欲や自信が戻ってきたことのあらわれでしょう。そうした変化に即して『あいの会』の仕事部門『WORKSあい』が立ち上がります。

「仲間が集まれば何かが生まれるんですよ」と大下さんは話します。『あいの会』の本人メンバーたちから「もっと社会に出たい」「地域の役に立ちたい」といった意見が出るようになったのも、仲間との交流を通して意欲や自信が戻ってきたことのあらわれでしょう。そうした変化に即して『あいの会』の仕事部門『WORKSあい』が立ち上がります。

本人たちの役に立ちたい、働きたいという思いと、人手を必要とする地域のニーズをうまくマッチングさせるためには、「発想が重要」と大下さんは指摘します。

「自分の20代のころからの人脈、ネットワークをあらためて引っ張り出し、こういう人や場につなげれば仕事を受託できるかもしれないと発想を広げていきました」

「自分の20代のころからの人脈、ネットワークをあらためて引っ張り出し、こういう人や場につなげれば仕事を受託できるかもしれないと発想を広げていきました」

大下さんの人脈を通じて、社会福祉施設での備品等の清掃、寺院の清掃、内職の造花作業、藍栽培の手伝いなど、『WORKSあい』の受託業務が広がっていきました。

大下さんの人脈を生かしたマッチングの成功例

Step 3 次の何かを始める起点

認知症とともに働くカタチを模索する

『cafe de あい』のオープン

『WORKSあい』の活動拠点を常設する目的で『cafe de あい』がオープンしました。この新しいチャレンジも、人のつながりから生まれたものです。大下さんの知人が以前に運営していたカフェを居抜きで借り、直火式珈琲焙煎機やカップなどもそのまま使わせてもらえることになりました。本人や家族の居場所、内職の仕事場のほか、他の団体・組織の会議や研修会に使用してもらったり、一般客にドリンクやコーヒー豆を販売したりすることも想定しています。「ゆくゆくは仕事の報酬によって自活したいという思いもあり、この場所を確保しました」と話す大下さん。認知症とともに働くカタチをみんなで模索していきます。

『WORKSあい』の活動拠点を常設する目的で『cafe de あい』がオープンしました。この新しいチャレンジも、人のつながりから生まれたものです。大下さんの知人が以前に運営していたカフェを居抜きで借り、直火式珈琲焙煎機やカップなどもそのまま使わせてもらえることになりました。本人や家族の居場所、内職の仕事場のほか、他の団体・組織の会議や研修会に使用してもらったり、一般客にドリンクやコーヒー豆を販売したりすることも想定しています。「ゆくゆくは仕事の報酬によって自活したいという思いもあり、この場所を確保しました」と話す大下さん。認知症とともに働くカタチをみんなで模索していきます。

Staff Interview

ご本人との関わりから、役割があることの大切さを学ばせていただきました

『あいの会』設立のきっかけとなった若年性認知症の男性の居場所として、私の実家の『川添農園』をご提案したときは、使えるもの(地域資源)は何でも活用しなければ、という思いでした。その方と出会ったことで、役割を持っていただくことの大切さを早くから認識できたので、支援する側としてありがたかったと思っています。その後も『あいの会』の本人メンバーの方々と芋ほりに来ていただくなど、農園との関係は続いています。

『あいの会』設立のきっかけとなった若年性認知症の男性の居場所として、私の実家の『川添農園』をご提案したときは、使えるもの(地域資源)は何でも活用しなければ、という思いでした。その方と出会ったことで、役割を持っていただくことの大切さを早くから認識できたので、支援する側としてありがたかったと思っています。その後も『あいの会』の本人メンバーの方々と芋ほりに来ていただくなど、農園との関係は続いています。 やはり仕事がある、役割があるということが大きいのでしょうか、どこにも行き場がないという方々も、大下さんのところにつなげるとすすんで通われるようになります。今は、前に喫茶店でコーヒーを煎れていた80代の女性をお誘いしようと思っています。『cafe deあい』のスタッフとしてうってつけですからね。

やはり仕事がある、役割があるということが大きいのでしょうか、どこにも行き場がないという方々も、大下さんのところにつなげるとすすんで通われるようになります。今は、前に喫茶店でコーヒーを煎れていた80代の女性をお誘いしようと思っています。『cafe deあい』のスタッフとしてうってつけですからね。

仕事とは別にプライベートで、土日に家族で『あいの会』のイベントに参加したりしています。4歳のころから通い始めた子どもが今は小学4年生になりましたが、いつのまにかいろいろと学んでいるようです。本人メンバーさんから同じことを聞かれても、「それ、さっきも言ったよ」などとは言わずに何回でも答えるようになりました。

※大下さんは今後の『WORKSあい』の活動の一環として、『川添農園』で多品種少量生産した有機野菜をパッケージ販売する計画を練っています。

仲間と笑える時間があるとほっとします

Iさん(62歳) 『 WORKSあい』 本人メンバー

ここに来るのは楽しいですよ。同じ病気を持つ人が集まるというのはなかなかない話ですから。友だちというか、仲間という感じに近いと思います。まあ、病気について話すことは一切ないですけれどね。そういう深掘りはたぶんみんなしてないと思いますよ。ただ笑えるのがいいという。

家にいたら、誰だってやっぱり「どうしようか」って思うことはあるでしょう。その合間に笑える時間があるということでほっとしているんだと思います。だからみんなほとんど皆勤なんとちゃうかな。

認知症になる前に比べて、社会との関わりは薄くなったと感じます。確かに、ここに来て作業をし、前の週よりも自分がうまくこなせるようになった気がすると、とても気持ちがいいんですよ。だけど、前に働いていたときとまるっきり一緒ということはないです。それは絶対に。本当は元に戻りたい。戻りたいけれどちょっと無理なので、そのなかでは今がベストかなと思っています。

ここの仕事が増えて、もっと報酬がもらえるようになったら、社会とつながる感覚が強くなるかですか? それはそうですよ。元に戻る、ほとんど戻るということですからね。

※週2回『WORKSあい』に通うIさん。徳島県では希少な大洋ホエールズ(現・横浜DeNAベイスターズ)ファンで、インタビュー後も レトロな野球談議に花が咲きました。日ごろの仲間との楽しい時間が想像できます。

本人にこそ人脈という財産があると思います

大下 直樹さん

『あいの会』『WORKSあい』代表

私自身が仕事をつくりだしているのではなく、本人の思いを私の人脈、人という財産につないでいるにすぎません。若いときから広く人と結びついていると、のちのちまで大いに役立つことを実感しています。

ただ、自分が持っているものだけで何とかしようとすると、狭い世界の中でしか発想できません。私は、支援を必要とする当事者にこそ人脈という財産があると思っています。たとえば、その人の元の職場の仕事を『WORKSあい』の仲間とお手伝いさせてもらうことも考えられます。仕事の媒介役になったその人は、ともに働く仲間に対して誇らしい気持ちになるでしょうし、自信も増すでしょう。ともに認知症をポジティブに捉えてもらうことにもつながりますし。

その人がどういう人生を送ってきて、その都度都度にどのようなつながりを持ってきたのか──

本人の歴史を知ることは就労支援においてもとても重要だと思います。

『cafe de あい』が地域のハブとなり「働く認知症の人」のイメージが定着する

『cafe de あい』が地域のハブとなり「働く認知症の人」のイメージが定着する

認知症を気にせずに仲間と談笑できる居場所としては、『WORKSあい』はすでに成功していると感じます。ただ、内職仕事の収益は1カ月で数千円であり、自活できるほどの就労ではありません。

この段階からさらに前に進むためには、『cafe de あい』という器をいかに活用していくかが鍵になると思っています。

私の知り合いたちもこのカフェを気に入ってくれています。ワンデイオーナーとして、自分たちで飲食を提供したいという話も出ています。ハンドメイドの品物を持ち寄り、カフェの駐車場でフリーマーケットを開くのもいいかもしれません。いろいろなプランが浮かぶなか、私がとても楽しみにしているのは“お遍路カフェ”です。カフェの前の通りが井戸寺(第17番札所)と恩山寺(第18番札所)を結ぶルートになっており、外国人のお遍路さんもよく見かけます。その方々にコーヒーを提供し、“お接待”するわけです。SNSですぐに拡散されそうな気がしませんか?

このカフェが、地域の様々な活動のハブ(つながる場)として周知されていくといいですね。そこにたまたま認知症の人がいて、水を出したりコーヒーを運んだりしている。それはまさに「仕事をしている姿」として地域の人たちに受け入れられるのではないでしょうか。

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。