-

セミナー後記

軽度認知障害(MCI)段階から生じる生活障害の特徴と支援

監修:鹿児島大学医学部保健学科 教授 田平 隆行 先生

セミナー開催日:2024年6月17日(記事作成日:2024年8月20日)

1.認知機能低下と生活のデジタル化対策

主観的認知機能低下(SCD)は客観的な認知機能低下はないが,主観的に記憶など認知機能低下を感じている状態,MCIは客観的な認知機能低下を有するも生活障害は認められない段階とされている.しかしながら,金銭管理や服薬管理など中長期的な管理を要する複雑な生活行為はSCD,MCIの段階からエラーが生じている.身体による生活障害とは異なり,生活上の管理,選択・確認,道具の使用・操作を要する場面で困難さが認められている1).

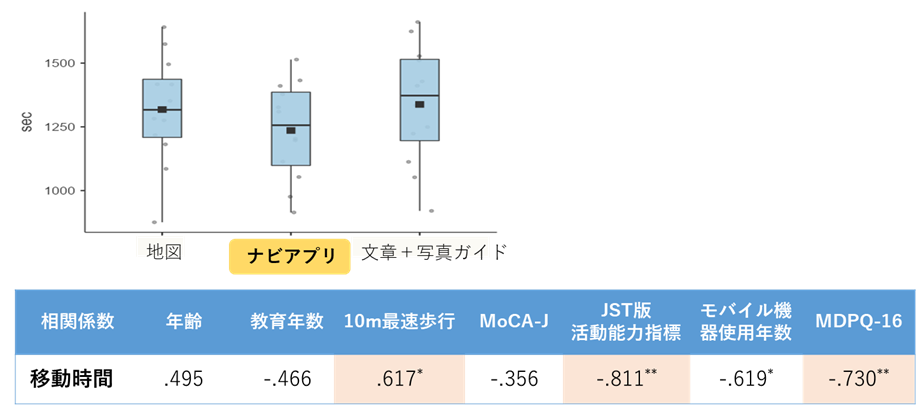

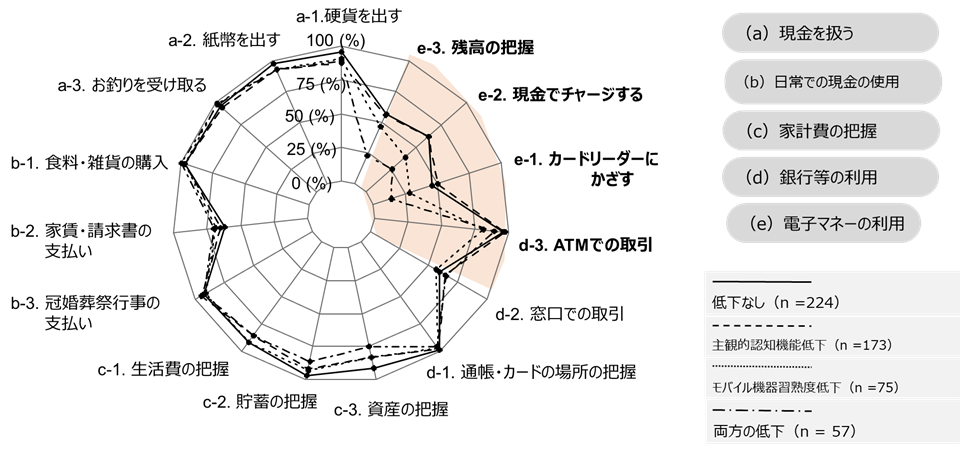

認知機能低下予防のためのエビデンスのある様々な療法に加えて,超早期からの生活障害の予防や対策は重要である.現在は,70代の高齢者でも70%以上の所有率であるスマートフォンであるが,高齢者の多くは電話やメールに限られており,習熟度が十分でなく,日常のデジタル化に対応できていない.具体的な支援としては,約束/用事やゴミの収集日などのスケジュール管理には,カレンダーメモに加えてスマートフォンのリマインダー機能を早期から活用支援する.スマートフォンを使えない高齢者においてもipadの日時確認,予定表示付きの機能をもったアプリも開発されている2).初めての地域や地誌的見当識対策としてナビゲーションアプリの有効性も示されており(図1)3),モバイル使用経験年数が認知機能よりも目的地までの移動時間に有意に関係することから,将来認知機能が低下しても使い慣れたナビゲーションで補助できる可能性は高い.キャッシュレス決済などの金銭管理/操作能力も主観的認知機能低下(SCD)よりもモバイルフォンの未習熟が影響することが分かり始めており4),モバイルフォンの習熟性は,「暮らし」の記憶補助として重要なカギになると考える(図2).

「残高の把握」「現金でチャージする」「カードリーダーにかざす」において主観的認知障害に比し低いモバイル習熟度群の自立度が低い

家電製品においても,SCDやMCI段階から3割以上の方はエアコンのリモコン,スマートフォン,TVリモコン,電子レンジ,洗濯機の使用に困難さがある5).ボタンの簡略化や操作の単純化など現代の後期高齢者が使いやすい製品が販売されており,新規購入の際には操作が大きく異ならない製品を選択してもらうことも必要だろう(例:ダイアル式タイマーレンジ,単機能炊飯器,簡単リモコン).いずれにしても,高機能化,デジタル化が進む家電製品において,10年後を見据え日常生活のIT機器やデジタル化の習熟度を高めておくことが重要となってくる。

2.在宅の認知症高齢者の生活障害と支援

認知機能低下の進行とともに生活障害は重度化する.しかし,認知機能が重度化しても残存しやすい認知機能や生活行為工程は存在する.

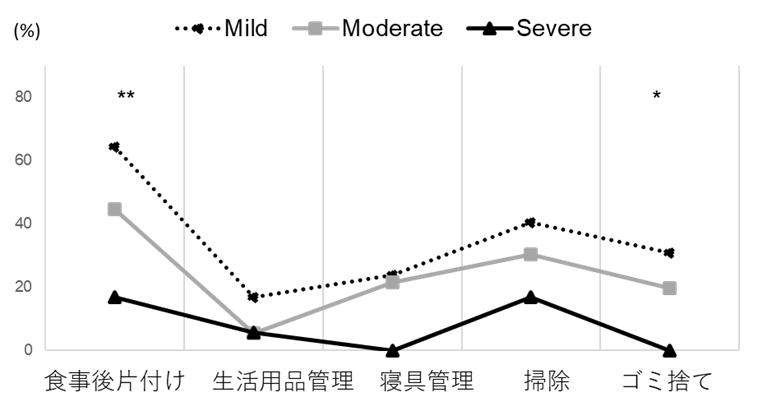

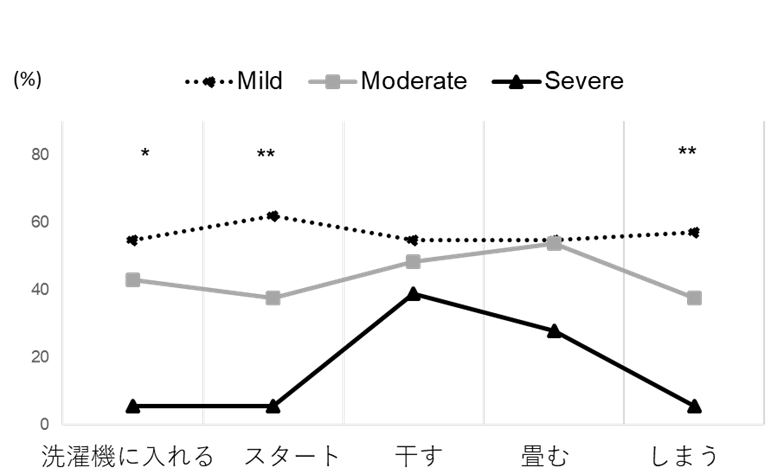

筆者らは,在宅のアルツハイマー型認知症(AD)高齢者を対象に認知機能による重症度分類を行い生活行為工程分析表(PADA-D)6)を用いて具体的なADLの特徴を調べた7).家事全般では,重度化に伴い「食事の後片付け」や「ゴミ捨て」の自立度が低下した.冷蔵庫や書類などの「生活用品の管理」や「寝具の管理」,ゴミ捨てのゴミの弁別や収集日の把握において,間違いが多く,予定記憶を含む中長期的なマネジメントは障害されやすいことがわかった(図3).ゴミの種類の目印や,ゴミ出しカレンダーや先のリマインダーアプリなどの工夫が必要であろう.買い物では,重度化に伴い,目的の商品を探し出して値段,必要数を確認するなど「商品を選ぶ」や提示額に見合った現金を出し,おつりを確認するといった「代金の支払い」が著しく低下した.今後,セルフレジが主流になっていくことを考慮すると,フルセルフレジ(スキャンニングと決済操作)は難しくても,セミセルフレジ(決済操作のみ)は習熟するよう,日頃から家族等と経験し抵抗をなくしていく工夫が必要である.洗濯では,重度化に伴い,洗剤を適量入れる,ボタン操作などの「洗濯機をスタートさせる」や洗濯物を収納場所まで運び,しまうなどの「洗濯物をしまう」にて低下し,「洗濯物を干す」,「洗濯物を取りこむ・たたむ」という手続き的記憶を要する部分は残存傾向であった(図4).更衣では,「着る服を選ぶ」(収納場所を把握し,目的や状況に応じて服を選ぶ)が最も障害されやすく,重度者では服の脱着,靴の脱着は半数を割った.このように,確認や操作,管理を特に必要とする工程で障害されやすく,手続き的記憶を活かすことができ,かつ認知的負荷の少ない工程では残存しやすい傾向であった8).

*P<0.05,**P<0.01(χ2検定と残差分析にて各群間比較)

地域在住AD高齢者115名 軽度41名,中等度56名,重度18名

*P<0.05,**P<0.01(χ2検定と残差分析にて各群間比較)

文献

1)Ikeda Y, Tabira T, et al. Instrumental Activities of Daily Living: The Processes Involved in and Performance of These Activities by Japanese Community-Dwelling Older Adults with Subjective Memory Complaints. Int. J. Environ. Res. Public Health 16(14), 2019

2)日めくりカレンダーアプリ「yottey」. https://calendar-info.softdevice.co.jp/ (最終閲覧日:2024年8月20日)

3)Shimokihara S, Tabira T et al. Usefulness of navigation application for outdoor mobility guides in community-dwelling older adults: a preliminary study. Disability Rehabilitation Assistant Technology. .2021. doi: 10.1080/17483107.2020.1870005.

4)Shimokihara S, Tabira T, et al. Association of mobile device proficiency and subjective cognitive complaints with financial management ability among community-dwelling older adults: a population-based cross-sectional study. Aging Clinical and Experimental Research, 36(44), 2024.

5)Ikeda Y, Tabira T, et al. Difficulties in the Use of Everyday Technology among Older Adults with Subjective Memory Complaint and Cognitive Decline. Gerontology;68(6):655-663, 2022.

6)田平隆行,ほか:地域在住認知症患者に対する生活行為工程分析表(PADA-D)の開発.老年精神医学雑誌,30(8):923-930, 2019.

7)Tabira T, Hotta M et al: Characteristic of process analysis on instrumental activities of daily living according to the severity of cognitive impairment in community-dwelling older adults with Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics: 1-12, 2022.

8)Shimokihara S, Tabira T et al: Differences by cognitive impairment in detailed processes for basic activities of daily living in older adults with dementia. Psychogeriatrics 22(6):859-868, 2022

9)田平隆行,ほか:厚生労働科学研究費長寿科学総合研究事業「アルツハイマー病患者に対する生活行為工程分析を用いたリハビリテーション介入の標準化に関する研究」令和元年度総括報告書,2020

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。