-

レポート

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院|MCIの空白期間を埋める、病院での診断後支援 ~定期フォローとMCI教室を軸とした支援プログラム~

取材:2024年3月6日 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

兵庫県の認知症疾患医療センターにおいて、軽度認知障害(MCI)と診断される人が増加傾向にあります。

このような状況に鑑み、県は2021年度からMCI支援体制の構築をめざしてモデル事業に着手しました。

事業を受託した兵庫県立リハビリテーション西播磨病院では、鑑別診断やアンケート調査によるMCIの実態把握に基づいて支援プログラムを具体化、実施しています。同院でのMCI診断後支援のあらましと今後の展開を紹介します。

2021~2023年度 認知症疾患医療センターにおけるMCI支援体制構築モデル事業

MCIと診断された人の鑑別診断、背景病理の違いによる症状や困りごとの分析などを通して具体的な支援のあり方を検討し、MCI診断後の支援体制構築をめざす兵庫県の委託事業。県立リハビリテーション西播磨病院が受託して行われた。

STEP 1 MCI鑑別診断およびアンケート調査

2022年4月から2023年3月までに鑑別診断を行った372例中、MCIと診断した89例のうち同意を得た86例にアンケートを実施。アルツハイマー病(AD)とAD/PD(健忘のみの認知症状を呈し、軽度パーキンソニズムを伴う)、レビー小体型認知症(DLB)の3群に分け、背景病理ごとの症状の違い、本人と家族の困りごとなどを集計、分析した。

STEP 2 MCI院内支援プログラム

MCIと診断してもその後の支援がない、いわゆる空白期間を埋めるための取り組み。アンケート調査の結果などに基づいて 具体化した、半年ごとのフォローアップとMCIに関する情報や知識を提供するMCI院内教室を柱とする支援プログラムを2022年11月から実施。

2024年度~ ひょうごMCIネットワーク強化事業

2023年度までのモデル事業を引き継ぐかたちで、全県的な早期からの支援体制の構築をめざす。同院を含む県内 の3病院が受託。MCI院内教室、認知症疾患医療センターと市町の連携強化、地域における支援体制の検討などを行う。

1.MCI院内支援プログラム受託した3病院で、MCIと診断した本人、家族への診断後支援として、疾患への理解や受容を目的とした教室を実施。

2.MCI支援体制構築会議MCI教室のメンバーや市町の地域包括支援センター職員による会議(年2、3回)。教室の実施計画の共有、実施中/ 実施後の評価などを行う。包括職員はMCI教室にも参加。

3.ひょうごMCIネットワーク会議MCI教室を実施する3病院と協働市町による意見交換。実践報告から課題や成果を共有し、全県展開に向けて効果 的な教室のあり方を探る。年2回開催。

担当医の立場から

MCIに関する知識の標準化を図り、地域の活動を充実させる

高橋 竜一先生

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

認知症疾患医療センター長/脳神経内科部長

MCI診断後、定期的、継続的にフォロー

当院を含め、兵庫県内の認知症疾患医療センターでMCIと診断される方は、年々増えています。しかし、MCIと診断された人のうち、定期的、継続的にフォローを受けている人は限られます。また、地域においてMCIの相談窓口となる地域包括支援センターも、当事者や家族の利用はごくわずかです。県がMCI支援のモデル事業を立ち上げた背景には以上のような状況がありました。

当院では、MCIを非常に重要なステージと認識し、早くから診断後のフォローに努めてきました。経過を見ながら適切なタイミングで治療を開始するためです。運転免許更新時の認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定されると、臨時適性検査か医師の診断を受ける必要があります。ここでMCIと診断されると、半年後に再検査を行わなければなりません。同じように当院でも、MCIと診断した場合は半年後に再度診察や検査を行い、その後は1年おきに受診いただく体制をとってきました。現在、MCIで当院に定期受診されている方は216名となっています。

実際に時間の経過とともに、BPSDやパーキンソン症状などが出現する方もいます。受診後のフォローはかかりつけ医の先生方にお願いしていますが、症状が悪化したり、判断に迷ったりした場合は、すぐに紹介いただく関係を築いています。

当院がMCI支援のモデル事業を受託するに至ったのは、MCIの鑑別診断数が多いこともそうですが、以上のような診療姿勢がベースにあったからでないかと考えています。

アンケートで支援の必要性を確認

MCIは、多少の認知機能の低下はあるものの、買い物や家事など複雑な動作も一人でこなせます。基本的に自立した生活を送れる状態なのですが、とはいえ、もし本人や家族に困りごとがあるとしたら、支援をしていかなければなりません。アンケートを行ったのは、MCIの実態を知り、診断後支援が本当に必要かどうか再確認する意味合いもありました。

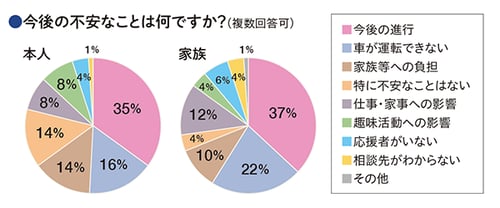

「背景疾患に基づいた症状が出現する」「背景疾患に関わらず、もの忘れの困りごとが多い」「本人や家族が今後の進行に不安を感じている」など、アンケートの結果はほぼ予想通りで、支援の必要性を再認識することができました。

まだまだ知られていないMCI

ひょうごMCIネットワーク強化事業では、市町の地域包括支援センターの方々に、当院の支援プログラムの見学や会議への参加をお願いしています。マンパワーに限りがあることを考慮し、協力が可能か事前に意向を尋ねたのですが、すべての包括から前向きな意思を示していただけました。

MCIという呼称は広まりつつあります。しかしその本質が十分に理解されているとはいえません。認知症の予備軍としか思っていない、診断しても対処法がないと認識している人は少なくないでしょう。現在はMCIの多くに治療の道があります。MCIの主な背景疾患として、アルツハイマー病やレビー小体型認知症、パーキンソン病などが挙げられますが、条件を満たせばいずれも薬物治療が可能です。

今回の事業を通して、まずはMCIの特徴、早期治療や支援の必要性などについて、包括の方々の知識の標準化を図っていきたいと考えています。それを地域での相談や啓発活動に生かしていただきたい。将来的には、市町の方々と当院が何かしらの活動や会を共催できるのが理想です。

看護師の立場から

音楽療法が自身の状況と向き合う助けに

中田 葉子さん

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

看護師長/認知症疾患医療センター課長

認知症看護認定看護師

MCIの特徴や生活における工夫を伝える

MCI教室では、MCIの病態を丁寧に伝えることを特に大切にしています。アンケート調査で、今後の進行に不安を持たれている方が多かったからです。2023年度は全5回のうち2回、今年度は6回のうち3回が医師によるMCIについての講演です。

看護師の講演は、困り事に関する回答で最も多かった「もの忘れ・置き忘れ」の対応を主なテーマとしています。昨年度の教室では、置き忘れや忘れ物防止の工夫として、スマホと連携した紛失防止タグを紹介しました。ところが、参加者のほとんどが70~80歳台の方々で、パソコンやスマホを慣れていない方が多く、反応はいま一つでした。その反省から、今年度は、出掛ける前の確認事項を玄関に貼っておくなど、実際に認知症の人と暮らす方がされている日々の工夫を、写真で紹介したいと考えています。

MCI教室では、地域包括支援センターが地域の相談窓口であることも伝えています。聞いてすぐに包括に行かれる方はほとんどいませんが、存在を知っておくことは後々の助けになると考えています。たとえば早期の段階では、本人以上に家族が困っていることが少なくありません。本人が受診を拒否していても家族が相談できる場所が地域にあることを知ってほしい、という思いで包括の情報を発信をしています。

少しでも気楽に教室に参加できるように

MCI教室に参加される当事者の方は、もの忘れの自覚や困りごとがない方も多数います。教室ではそうした方々に、認知症の予備軍であること、進行抑制や現状維持が大切であることなどを伝えるわけですが、いずれも本人にとって気楽に聞ける話ではありません。ショックを受ける方もいれば、立腹される方もいます。

音楽療法士に入ってもらうのはそのためです。体を動かしながら歌を歌い、気分をほぐしてから話を聞く。自身の状況を多少なりとも前向きに受け止める助けになっているようです。ありがたいことに「レクリエーションが楽しかった」「また来たい」という声を多数いただいています。

来るべき進行の時に備えて話し合いを

自分で金銭管理ができなくなったらどうするか。終末期にはどのような治療やケアを望むか。MCIの人や家族に強く伝えたいのは、来るべき進行の時に備えて、家族で話し合いの機会を持ってほしいということです。すぐに結論を出す必要はありませんが、少しずつ準備をしておくことが大切だと思います。

実は私の母もMCIで治療を受けているのですが、私は母の預貯金についての情報を知らされていません。大事なことなので確認をしたいのですが、長らく家計を預かってきた責任感からか、話を持ち出すと母は口を閉ざしてしまいます。早期のうちに準備をしておかなければ、自分の意図しないところで家族に苦労をかけてしまう可能性があることを、自身の実体験も踏まえて伝えていきたいと思っています。

もの忘れ外来における早期受診の風景

梅村 亜沙美さん

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

看護師

当院のもの忘れ外来も多数のMCIの方が受診されています。初診か再診かに関わらず、本人は困っていないケースが多い印象です。薬を飲み忘れる、怒りっぽくなる、基礎疾患の定期受診ができなくなるなど、家族やかかりつけ医の先生の気づきから、受診に至る方がほとんどです。

若年のMCIの方もいます。まだ働かれている方もいますし、社会とのつながりがある方がほとんどです。こうした方々と接していて実感せざるを得ないのが、受診につながるまでの家族の心労が小さくないということです。本人は不自由を感じずに社会生活を送れてしまうだけに、家族は異変に気づいても周囲に相談できず、外からも気づかれず、孤独を感じています。診断の際に、同じような境遇の方が多数いること、支援の窓口があることなどを伝え、付き添いの方が安堵される場面は、定期的に目にする光景です。

早期の段階でしばしば問題となるのが自動車運転です。自分で運転して来院される方もいますが、本人は問題なく運転できているつもりでも、事故を不安に思う家族から免許返納を相談されるなど、運転は外来の場でよく話題になります。「どうしても続けたい」「今の状態を維持したい」など、運転の継続が治療のモチベーションになっている方もいます。

Do Communicationは、

地域の未来に貢献する

お手伝いをします。

一緒に

素晴らしいコミュニティを

築いていきましょう!

- 「脳の健康度チェック事業」サポートのご提案

- 脳の健康度チェックは、体重や血圧のように気軽に自身の認知機能の状態を知ることを目的としています。「脳の健康度チェック事業」ではチェックそのものの実施に加え、地域住民の方々への広報活動、チェック後のフォローアップまで含めた取り組みをご支援いたします。ぜひ貴自治体においても何なりとご相談ください。

- 事業に活用する、脳の健康度チェックツール のうKNOW®(ノウノウ)

- 「のうKNOW」はブレインパフォーマンス(脳の健康度)のセルフチェックツールです。トランプカードを使ったゲーム感覚の4つのチェックで「記憶する」「考える」「判断する」などの脳のパフォーマンスをチェックできます。テスト結果では同年齢の平均と比べた、脳の健康度を確認できます。定期的にチェックすることで、以前の結果と比較することも可能です。

※「のうKNOW」は疾病の予防や診断を目的としたものではありません。

- 見積もりシミュレーション

- 脳の健康度測定(「のうKNOW」)、イベント運営の概算費用を算出できます。