セミナー開催日:2024年5月16日(記事作成日:2024年6月6日)

掲載内容をさらに詳しく知りたい、講師へコンタクト希望の場合には下記の「お問合せはこちら」までお願いいたします。

はじめに

認知症が疑われる人が早期に受診や治療につながり、そして住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるようになるためには、鑑別診断のための受診へつなげるための支援(診断前支援)と診断後の療養生活を支えるための支援(診断後支援)の両方が必要です。

認知症が疑われる人と家族は、認知症を疑ってから受診を決意し、診断結果が分かるまでに不安や否認、絶望など様々な負の感情の渦のなかで悩み、苦しんでいることが多いです。そして認知症と診断されると、今後の人生の見通しがつかなくなって、さらなる混乱に陥ることが少なくありません。

このような経過と心理状態に対して、鑑別診断は人生に終止符を打つ否定的な機会ではなく、認知症とともにどのように人生を歩んでいくかを考える、「新たな人生設計を行う『肯定的な機会』」であることが求められます。そのためにまずは、認知症と診断された人や家族が「認知症」と診断された衝撃から新たな人生を構築する心情へ切り替えられることが重要であり、そこには、他者による「相当の支援」が必要です。

ここでいう他者とは、医療機関の医師や連携担当者(ソーシャルワーカーや看護師など)であり、その役割は大変重要となります。それでは、連携担当者にはどのような診断後支援が期待されるでしょうか。

ソーシャルワークの観点より3点に絞って述べていきたいと思います。

1.今後の療養生活のイメージづくりとその共有

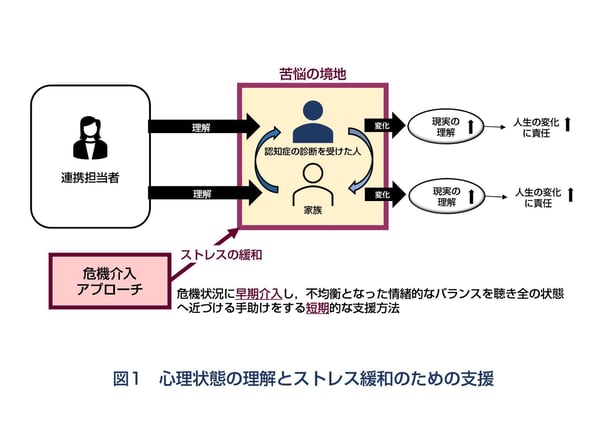

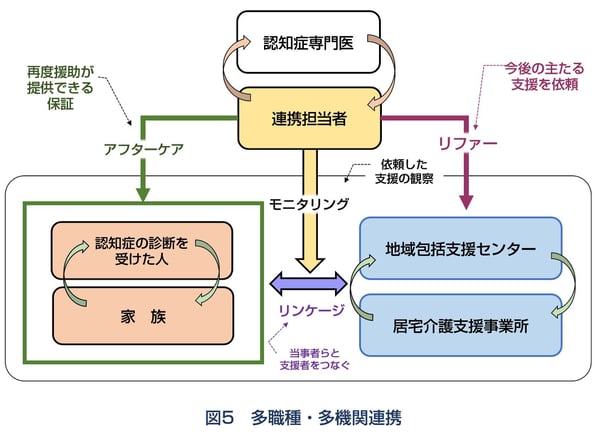

①心理状態の理解とストレス緩和のための支援(図1)

診断後支援でまず取り組まなければならない支援は、今後の療養生活のイメージづくりとその共有です。先述のとおり、認知症と診断された人や家族の多くが、苦悩の境地に佇んでいると考えられます。

診断後支援では、当事者らが苦悩から立ち上がり、これからの人生の再建を図るモチベーションを高めて前進する過程を認知症と診断された人や家族とともに創造することが求められます。そのためには、まず各々の心理状態の理解に努め、今後の認知症とともに生きる人生、療養生活のイメージづくりとその共有を図っていくことが必要です。

この場面では、危機介入アプローチが有効と考えられます。

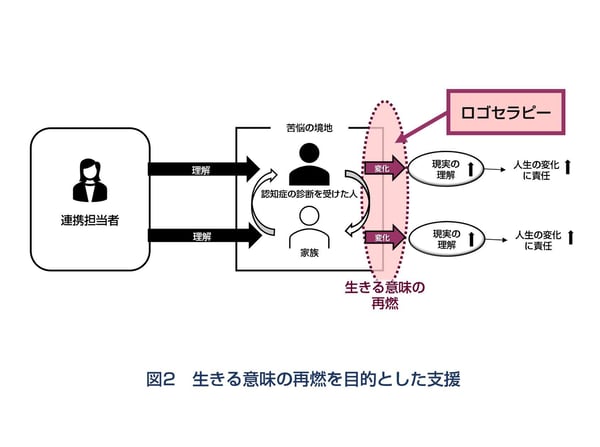

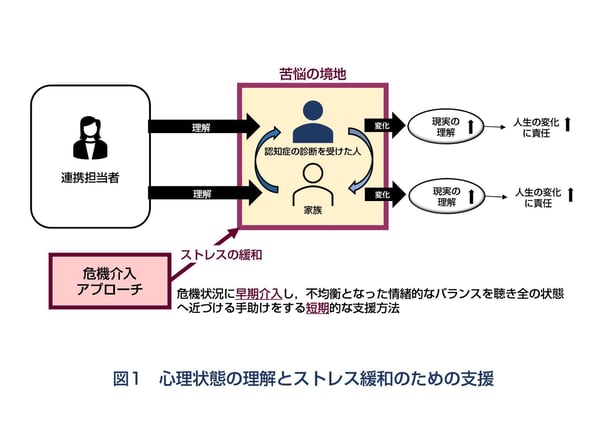

②生きる意味の再燃を目的とした支援(図2)

次の段階で必要となる支援は、ロゴセラピーです。

これは、「生きる意味」を問う、実存主義的な思想に貫かれたアプローチであり、生きる意味を喪失する人々が人生を吟味し、再び生きる意味を見出し、実現することを目指した支援です。

具体的には、認知症であることはすべてをなくすこととイコールではない、認知症とともに生きている手立てがあることを認識していただく、あるいは促す、気づかせるといった支援になります。

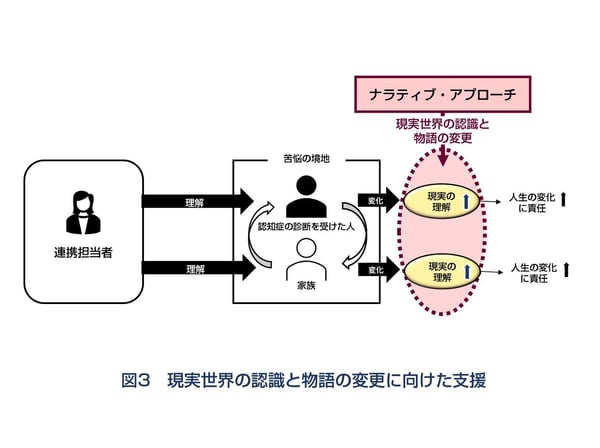

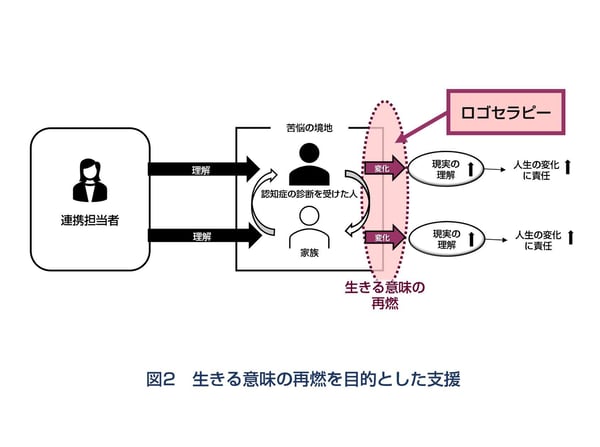

③現実世界の認識と物語の変更に向けた支援(図3)

そして次段階では、現実世界の認識と物語の変更を行うナラティブ・アプローチを行います。

この支援では、認知症と診断されたことから生じた悩みや将来の不安などで構成されるドミナント・ストーリーを傾聴しながら、認知症と診断された人や家族を問題や課題から離し、彼らが希望する生き方で構成されるオルタナティブ・ストーリーを創生し、強めていきます。

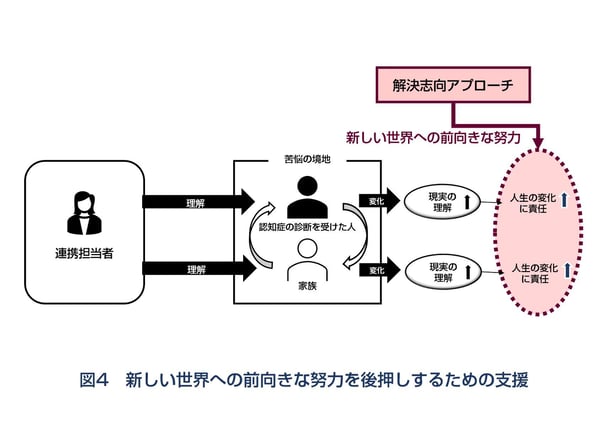

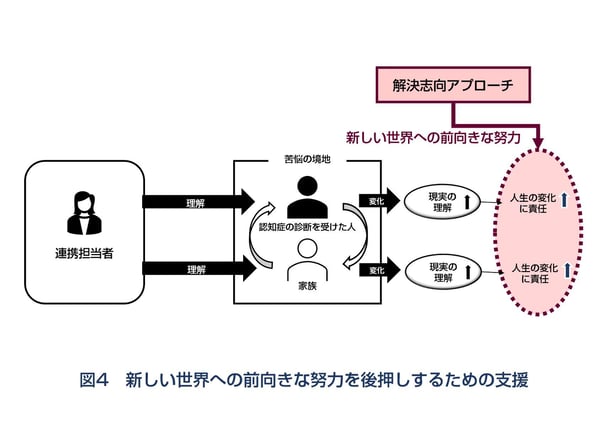

④新しい世界への前向きな努力を後押しするための支援(図4)

前段階の支援により、認知症の診断を受けた人と家族が現実の世界を理解でき、目標設定ができたならば、次段階では新しい世界への前向きな努力を行うことを後押しする解決志向アプローチへと支援方法を変化させていきます。

これにより、今後の療養生活のイメージを自らの意志で具体的に描いていくことができるようになり、認知症とともに生きるという「人生の変化」に対して責任を持つことができるようになります。

2.バイオ・サイコ・ソーシャルモデルを用いた評価と支援

バイオ・サイコ・ソーシャルモデルとは、「人と環境の交互作用のなかでクライエントが適応できているか否かを把握しようとするモデル」です。

バイオでは、医学的見地から認知症と診断された人やその家族がかかえる疾病や障害、介護の状況などを評価します。

また、サイコではクライエントやその家族の心理・情緒的側面を評価し、ソーシャルではクライエントの社会的側面、たとえば家族や近隣、勤務先での役割や人間関係、経済状況、住環境、居住する地域の環境などを評価します。なお、認知症は進行性疾患ですので、これらの変化の予測に関する評価も加えることが望ましいといえます。

ソーシャルに関しては、特に経済状況は医療・介護サービスの利用の制限などにつながりかねないことから、バイオやサイコの評価により必要と考えられたこれらのサービスの利用量を想定したうえで,療養生活にどの程度経済的な負担がかかるかを将来予測も含めて評価することが求められます。

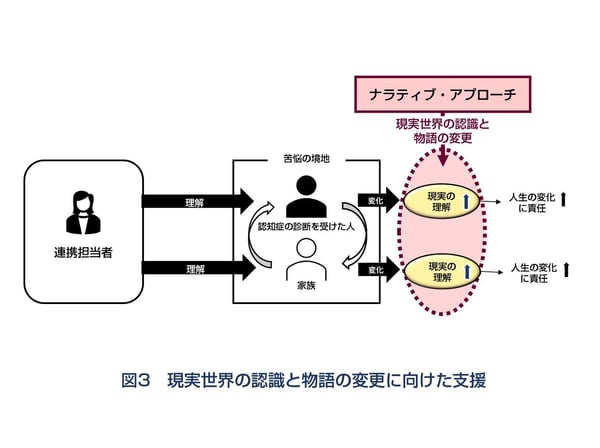

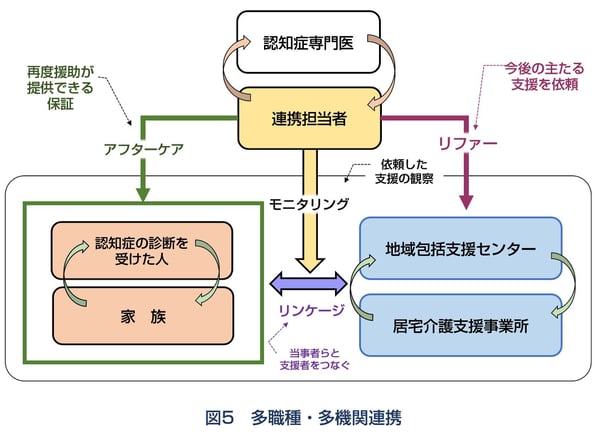

3.多職種・多機関連携(図5)

①支援の終結とリファー

支援の終結というのは、支援を中止あるいは終了することではありません。医療機関はいつでも対応できるように間口を広げておく、つまり休眠状態にしておくということです。そして、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に今後の主たる支援を依頼します(リファー)。

②リンケージ

認知症と診断された人や家族には、支援の依頼機関の役割や機能について説明を行い、了承を得たうえでつなぎます。

③アフターケア

支援の大半を他機関へ移行しますが、医療機関には症状の変化や生活の危機などの際には再度支援が提供できる保証を行うことが求められます。加えて、どのような症状が生じたときに病院を受診すべきかなど、先行き不安を低減させるための助言も併せて必要といえます。

④モニタリング

他機関へ支援の依頼を行った後は、依頼した支援が功を奏しているか、認知症の進行等により新たな問題・課題が生じていないかを観察し、状況が変化していた場合は再アセスメントをすることが求められます。モニタリングのためには、依頼後も情報交換を積極的に行うとともに、認知症の診断を受けた人や家族、地域包括支援センター等からの相談に応じる体制を採ることが必要となります。

出所:竹本与志人編「認知症が疑われる人に対する鑑別診断前後の受診・受療援助の実践モデルに関する研究」大学教育出版,2023.一部修正あり